DROITS DE L’HOMME .

Un article de Equal Times (publié sous Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licence)

À travers le monde, plus de 476 millions de personnes (soit 6,2 % de l’humanité) appartiennent à des peuples autochtones, coexistant presque toujours avec les sociétés qui ont colonisé leurs terres ancestrales il y a des centaines d’années. Au XXIe siècle, au terme d’un long parcours au cours duquel leur identité, leur langue ou une partie de leur culture n’ont pas toujours survécu à l’oppression coloniale, les peuples autochtones ont connu des avancées significatives dans différentes régions du monde. Toutefois, les défis qu’ils doivent relever, tels que la discrimination et le manque d’opportunités, ne leur permettent pas de s’intégrer équitablement au marché du travail. Quatre travailleurs autochtones sur cinq gagnent leur vie dans des emplois informels, tandis que les autres travaillent dans des secteurs extrêmement précaires, souvent exposés à toutes sortes d’abus et ne bénéficiant d’aucune protection sociale.

À l’occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, instaurée par les Nations unies en 1982, et de l’appel lancé par la CSI aux gouvernements du monde entier à signer la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux (C169) de l’Organisation internationale du travail (OIT) (qui, bien que lancée en 1989, n’a été ratifiée que par 24 pays), Equal Times s’est entretenu avec trois dirigeants syndicaux d’origine autochtone, issus de trois continents afin de dresser un tableau plus précis de la situation.

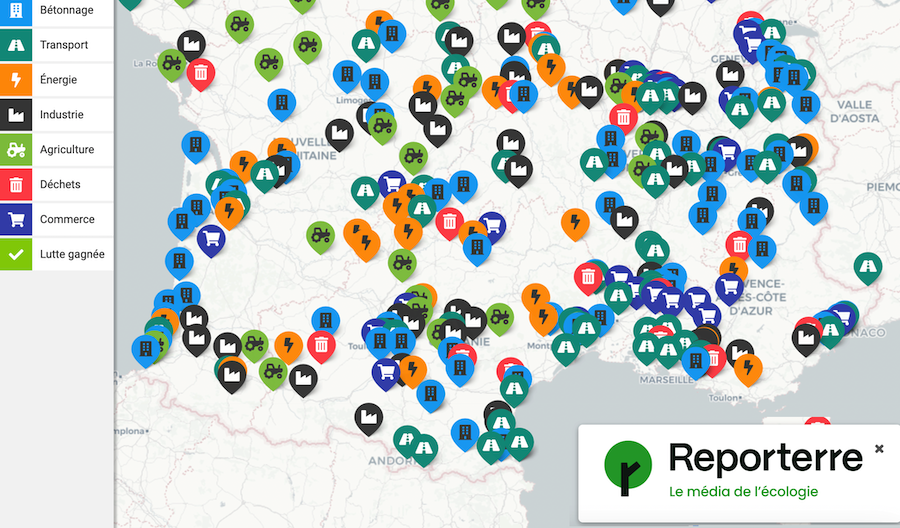

Des dirigeants syndicaux maori, sami et mapuche s’entretiennent avec Equal Times. De gauche à droite : Laures Park (Nouvelle-Zélande), David Acuña (Chili) et Sissel Skoghaug (Norvège). (Equal Times/Composition by Fátima Donaire)

David Acuña Millahueique, président de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT Chile), la principale organisation syndicale de son pays, nous parle depuis les Amériques. M. Acuña, qui devenait il y a un an le premier dirigeant d’origine mapuche à prendre la direction de cette organisation multisyndicale, participe actuellement au processus historique de création d’une nouvelle constitution pour le Chili. Dans ce cadre, la CUT s’efforce de cimenter la liberté d’association et le travail décent en tant que droits fondamentaux garantis dans un pays dont la constitution actuelle, en vigueur depuis la dictature militaire (1973-1990), ne contient pas encore de dispositions relatives aux droits du travail.

En Europe, c’est Sissel Skoghaug, vice-présidente de la Confédération syndicale norvégienne (LO) depuis dix ans et représentante du peuple sami (également connu sous le nom de Lapons), l’ancien groupe ethnique nomade de l’Arctique, seul peuple autochtone encore présent sur le continent, qui s’entretient avec Equal Times.

En Océanie, nous avons parlé avec Laures Park, qui occupe la fonction de Matua Takawaenga (« médiateur en chef » en maori) du syndicat néo-zélandais des enseignants (NZEI Te Riu Roa), où elle intervient non seulement en tant qu’agent de liaison principal pour tout ce qui concerne les peuples indigènes de l’île, mais aussi, dans la pratique, en tant que dirigeante adjointe du syndicat en l’absence de la secrétaire nationale, ce qui constitue également tout un accomplissement symbolique pour les Maoris.

Dans votre pays, quelle est la situation actuelle des peuples autochtones en termes d’intégration ou de discrimination sur le plan social et professionnel ?

Laures Park (L.P.) : En Nouvelle-Zélande, la discrimination est toujours présente. Les problèmes sont nombreux, mais on observe aussi une forte intégration. Tout dépend des conditions socio-économiques et géographiques. Les Maoris, qui représentent environ 12 % de la population nationale, ont tendance à occuper les emplois peu rémunérés à forte intensité de main-d’œuvre. Ils occupent généralement des postes de préposés au nettoyage, d’éboueurs et de jardiniers paysagistes… ces types d’emplois. Certes, il y a aussi beaucoup de Maoris qui s’installent en ville et trouvent un emploi dans la fonction publique, mais il faut déménager pour trouver ce genre de postes. Du point de vue de la pauvreté, le taux est probablement très élevé pour les autochtones en Nouvelle-Zélande, en raison du manque d’accès à l’éducation dans leur région d’origine ainsi que du manque d’emploi.

Sissel Skoghaug (S.S.) : Le peuple sami a subi tellement d’injustices. Les autorités ont pratiquement réussi à dépouiller tout un peuple de son identité et de sa langue. Comme l’a récemment conclu la Commission Vérité et Réconciliation, ceci est également vrai pour le peuple Kvène et les Skogfinns (« Finlandais de la forêt »). [Cependant], en Norvège et dans certaines parties de la Suède, la culture samie a connu une très forte renaissance au cours des quatre dernières décennies. Les jeunes et un certain nombre de personnes de ma génération se réapproprient l’héritage perdu depuis deux ou trois générations.

David Acuña Millahueique (D.A.M.) : La situation professionnelle des personnes d’origine autochtone découle de l’intégration forcée de la société autochtone dans la société dominante des colonisateurs. Avant d’en arriver à la situation actuelle, il y a même eu des étapes d’esclavage, qui ont consisté à travailler d’abord dans des activités à revenus très faibles, en tant que travailleurs journaliers, apprentis charpentiers, maçons, boulangers, etc. Nombre de ceux qui ont migré de la campagne vers la ville exerçaient ces types de métiers, tandis que la majorité des femmes autochtones étaient employées de maison et chargées de soins. À l’heure actuelle, un pourcentage significatif des nouvelles générations a accédé à l’éducation formelle, de sorte que nous passons de travailleurs qui, par le passé, ne savaient ni lire ni écrire à ceux qui sont désormais alphabétisés, permettant ainsi des degrés de mobilité sociale minimes dans certains cas.

Qu’en est-il de la reconnaissance et du respect des cultures, des langues et des droits des peuples autochtones, et de leur intégration dans le monde du travail ?

S.S. : En Norvège, aujourd’hui, nous disposons d’un Parlement sami (Samediggi), créé en 1989. Il s’agit de l’organe représentatif du peuple sami dans le pays, qui encourage les initiatives politiques et est compétent pour un certain nombre de questions. Parallèlement, la principale langue samie est également une langue officielle en Norvège. De nombreux progrès ont été accomplis depuis que l’assimilation et la discrimination étaient encore officiellement à l’ordre du jour.

L.P. : En Nouvelle-Zélande, la situation oscille d’un extrême à l’autre. Tout un pan de la population ignore tout de la question ou n’en a cure, parce que les Maoris n’ont aucune incidence sur leur vie. Mais il y a aussi une autre partie de la population qui apprend la langue et participe aux coutumes, et qui est très impliquée dans tout ce qui se passe dans le système éducatif [où il existe un certain nombre d’écoles sélectionnées où la langue maorie est enseignée à tout le monde dès la petite enfance].

Une génération entière de Maoris parle uniquement le maori, et leur famille ne parle que le maori lorsqu’ils sortent et vivent leur vie, ce qui peut causer quelques tensions avec d’autres personnes, principalement des « blancs ». Mais à l’inverse, lorsque nous sommes au centre-ville, d’autres sont ravis d’entendre parler le maori dans la communauté. La situation varie donc. Il y a des gens qui voient cela comme : « Oh, mon Dieu, vous essayez de dissimuler quelque chose », et d’autres qui pensent que c’est tout simplement charmant de l’entendre. Nous avons une chaîne de télévision maorie et le nombre de non-Maoris qui la regarde est tout simplement incroyable. Donc, comme je l’ai dit, [la situation] varie.

D.A.M. : Au Chili, le processus d’intégration des autochtones a été fortement marqué par la discrimination sociale, mais aussi, souvent, par la discrimination au travail et la discrimination raciste, qui ont entraîné des pertes culturelles irréparables, comme la pratique de notre propre langue maternelle, en particulier pour la troisième génération [de Mapuches qui se sont installés dans les villes au milieu du XXe siècle]. Nous sommes devenus des migrants dans notre propre pays, parce que nous avons dû aller dans les villes plus développées, et avec ces processus de migration et d’intégration, nous avons tout perdu, depuis notre langue jusqu’à nos propres coutumes.

Les premières générations de migrants autochtones ont dû se conformer à un nouveau mode de vie et, bien entendu, se comporter « à la chilienne ». En fin de compte, on a fini par être « à moitié “chiliennisés” », en essayant souvent de cacher ou de déguiser ses origines mapuches, et cela s’est enraciné, au point d’éviter même d’utiliser notre propre langue et nos propres coutumes, tout cela pour tenter d’adopter les caractéristiques d’une société qui n’était pas la nôtre, afin de s’y adapter. Ce n’est qu’à partir de la quatrième génération, à laquelle j’appartiens, qu’un processus graduel d’auto-identification avec nos origines a commencé à se mettre en place. De fait, au cours des cinq ou six dernières années, le drapeau mapuche lui-même a fait l’objet d’une revendication, qui s’est manifestée en 2019 lors de l’explosion sociale, au cours de laquelle l’un des symboles les plus populaires et les plus visibles des manifestations a été ce drapeau mapuche. Il a presque causé un boom commercial, car le drapeau mapuche se vendait soudainement comme des petits pains. Cela montrait qu’une identité que nous avions perdue jusque-là était enfin remise à l’honneur.

(Cliquez ici pour une version espagnole de cet article, ou ici pour une version anglaise.)

Question(s) related to this article:

The right to form and join trade unions, Is it being respected?

Indigenous peoples, Are they the true guardians of nature?

Votre pays a-t-il ratifié la Convention de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux (C169) de 1989 ? Comment a-t-elle affecté la vie des peuples autochtones actuels dans votre pays ? Quelle importance revêt la convention C169 pour votre peuple ?

S.S. : En 1990, la Norvège a été le premier pays à ratifier la convention 169 de l’OIT. Je suis fière du rôle joué par la confédération syndicale norvégienne dans la mise en œuvre de la Convention 169 de l’OIT, adoptée d’abord dans notre propre pays. Outre la Constitution et la loi sur les Samis, la Convention 169 de l’OIT est l’un des piliers de la politique norvégienne à l’égard des Samis. La Convention 169 de l’OIT est un monument à l’esprit collectif de coopération qui caractérisait la Norvège au début des années 1990. Cet esprit collectif a également permis à la population majoritaire de traverser une période difficile de chômage et de troubles financiers et politiques.

L.P. : En Nouvelle-Zélande, le gouvernement ne l’a pas ratifié. Sa justification est que nos nouvelles lois doivent se conformer à un grand nombre d’autres lois antérieures avant de pouvoir la ratifier. Pour nous, cela ne change rien. Si nous voulons faire valoir un point de vue, nous continuerons d’utiliser la C169, qui a toujours du poids. D’une certaine manière, [le fait que la Nouvelle-Zélande n’ait pas ratifié la convention C169] renforce probablement notre argument.

D.A.M. : Pour sa part, le Chili l’a ratifiée en 2008. L’État chilien a ainsi adopté une politique publique de reconnaissance des peuples autochtones et s’est engagé à mettre en place des politiques de reconnaissance et de respect à l’égard de cette composante de la société. Lorsque des politiques nationales susceptibles d’affecter les conditions sociales, culturelles, politiques et environnementales dans lesquelles évoluent les communautés autochtones sont élaborées, une consultation est toujours organisée. À ce jour, nous en sommes restés là, mais il s’agit d’une avancée importante, car cet outil permet aux communautés autochtones de s’exprimer sur les questions qui auront un impact direct sur elles, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Pourquoi avez-vous adhéré à un syndicat, quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre environnement de travail et dans les syndicats eux-mêmes, simplement en raison de votre appartenance à une communauté autochtone ?

L.P. : J’y ai adhéré lorsque j’étais enseignante. Il y a de nombreuses années, nous avons discuté de la manière d’encourager les Maoris à s’intéresser aux syndicats. C’est à ce moment-là que le mouvement est devenu beaucoup plus pertinent pour moi. Et depuis lors, c’est ce qui m’a poussé à faire en sorte que les syndicats travaillent pour les Maoris.

Nous avons un dicton, donné par un très ancien tipuna [ancêtre], qui dit qu’« il n’y a qu’un seul chas d’aiguille par lequel tous les fils doivent passer : le blanc, le rouge, le noir. » Pour notre syndicat, ce sentiment est exactement celui auquel nous croyons que les gens devraient adhérer, car ce n’est qu’en s’unissant et en allant dans la même direction que l’on peut faire avancer les choses. Sinon, nous tirons les uns contre les autres.

D.A.M. : Je travaille depuis que j’ai 17 ans ; j’ai dû subvenir aux besoins de ma famille dès mon plus jeune âge et j’ai toujours été étroitement lié au travail. Lorsque j’ai commencé à découvrir le monde syndical, un jour, un syndicat est venu chercher des délégués au supermarché où je travaillais et deux camarades se sont présentés comme délégués. On pouvait en élire trois, et ces personnes-là n’avaient aucune conscience de classe ; on pourrait dire qu’elles n’étaient pas vraiment pro-travailleurs, elles étaient plutôt pro-patronat et elles étaient très proches de l’entreprise. J’ai donc dit : « Non, si nous voulons lutter pour les droits des travailleurs, nous devons conclure des accords avec l’entreprise, mais aussi avoir des désaccords et lutter pour les droits auxquels nous croyons ». Ça a été un moment, une décision, pour dire : « soit je continue à regarder le statu quo en spectateur, soit je provoque un certain changement », et j’ai choisi de provoquer un changement, avec les sacrifices que cela implique aussi.

Vu la position de leader que vous avez atteinte au sein de votre organisation, qu’est-ce que cela symbolise pour vous et pour la suite de la lutte pour les droits des autochtones ?

D.A.M. : C’est une source de fierté pour moi et ma famille. Ma première Fête du 1er mai en tant que président a été une date marquante pour moi. Ce jour-là, j’ai reconnu mon identité et j’ai affirmé : « Je suis un travailleur du commerce, je suis Mapuche et je viens d’une communauté autochtone de Lleulleu, dans la région de Los Ríos ». Plus qu’un dirigeant syndical, je me considère comme un travailleur et je reconnais également aujourd’hui mon héritage historique : ma mère a émigré du sud du Chili vers la capitale et nous avons perdu notre langue, nous avons perdu une partie de notre culture, mais nous n’avons pas perdu le lien avec le territoire. Il est très important pour moi de le reconnaître, car je suis fière de représenter aujourd’hui, à ce poste, un peuple aussi combatif que l’était et l’est encore le peuple mapuche dans sa revendication territoriale – qui est toujours latente à ce jour.

S.S : Avec le temps, j’ai découvert que ma propre famille avait perdu la majeure partie de son identité samie et kvène, y compris la langue, et ce en raison de la politique de « norvégiannisation » menée depuis des décennies. Mais nous nous réapproprions notre héritage, ma fille et mon fils ouvrant la voie avec des études de langues et bien d’autres choses encore. Lors de mes apparitions publiques, je suis très fière de porter le gakti (robe traditionnelle samie), que j’ai récemment fait confectionner. J’ai le sentiment que ce processus est en soi une victoire sur l’injustice qui a été commise.

Comment les syndicats peuvent-ils davantage aider les peuples autochtones à s’intégrer réellement dans le monde du travail ?

D.A.M. : Avec solidarité et respect. Le respect de l’identité, des croyances, mais aussi la solidarité et l’inclusion dans les espaces de travail.

S.S. : Nous étudierons ce que nous, la confédération syndicale norvégienne, pouvons faire pour contribuer à la lutte contre le racisme, comme nous l’avons fait sur le lieu de travail. Jusqu’à présent, dans le monde du travail, LO a été un ardent défenseur de la législation contre la discrimination désormais en vigueur en Norvège. Cette législation permet aujourd’hui aux employés et aux candidats à l’emploi de bénéficier de l’égalité des chances, indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur religion, de leur sexe ou de leurs responsabilités en tant que soignant. Tous les employeurs norvégiens sont tenus de promouvoir activement, de manière ciblée et systématique, l’égalité et de prévenir la discrimination sur le lieu de travail, conformément à la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination. Cette obligation de participation active de l’employeur est un travail préventif que les employeurs sont tenus d’effectuer avant que ne surviennent des incidents liés à la discrimination.

L.P. : Les syndicats pourraient se transformer en interne et employer davantage d’autochtones dans leurs organisations. En outre, ils ne devraient pas avoir peur de promouvoir ces choses auprès de leurs affiliés ; pour l’instant, c’est un peu perçu comme de la poudre aux yeux. Mais nous appartenons tous à ce pays. Nous devrions donc tous faire la même chose, sans nous contenter de laisser les gens être inclusifs ou de leur dire, et je vais être impoli : « Allez là-bas et jouez avec vos billes pendant que nous nous occupons du vrai travail à faire ici ». Les syndicats doivent être plus inclusifs et faire davantage la promotion des peuples autochtones, de sorte que nous ne soyons pas là juste pour entonner des chants et réciter les prières inaugurales.

Comment les peuples autochtones peuvent-ils contribuer, avec leurs sensibilités, leur culture et leurs expériences spécifiques, aux débats mondiaux actuels concernant la transition juste, la justice sociale, les droits humains et du travail et la santé démocratique de nos sociétés ?

D.A.M. : Au Chili, les peuples originels partent d’une culture de revendication qui réclame de nombreux droits qui leur ont été usurpés : le droit à la terre constitue l’une de leurs principales revendications, mais il y a aussi les cultures ancestrales, en particulier la médecine ancestrale, qui aujourd’hui fait déjà partie de la pénétration de la culture mapuche dans la société d’une manière qui était impensable auparavant. En effet, depuis 15 ou 20 ans, une rupture culturelle a permis à la culture des peuples originels de refaire surface. Aujourd’hui, la quasi-totalité des communes dispose d’une ruca mapuche, c’est-à-dire d’un centre cérémoniel consacré à la gastronomie, à la culture et à la médecine traditionnelle, de sorte qu’au-delà d’un drapeau et d’une tradition combative, apparaît également une culture ancestrale qui parle de solidarité, d’inclusion et de participation, de respect des aînés et de son propre corps.

S.S. : Je pense que nous devons revenir à l’esprit de coopération qui caractérisait la Norvège au début des années 1990. Nous vivons à nouveau une période de crise et de grands risques pèsent sur nous. La polarisation que nous observons à la fois à travers le monde et dans notre partie de celui-ci laisse la place à des forces qui ne souhaitent le bien ni des minorités, ni des majorités, ni des démocraties. Les droits acquis ne le seront pas automatiquement pour toujours. Le combat n’est jamais terminé. Le mouvement syndical en est bien conscient.

L.P. : Lorsque je pense à la transition juste, et en particulier au changement climatique, je pense que les peuples autochtones ont beaucoup à offrir. Mais les pouvoirs en place ne leur demandent rien. Par exemple, lorsque vous pensez aux régions qui souffrent actuellement de la sécheresse, du manque d’eau, etc., les peuples autochtones d’Australie vivent dans ces conditions depuis des années. Comment se fait-il qu’on ne leur parle pas ? Vous savez, sur la façon de survivre dans ce genre de situation ? Et quelle est votre contribution à ces conversations ? Les peuples autochtones ont toujours su agir avec sagesse et de manière durable, et ils continueront à le faire. Les peuples autochtones détiennent une grande partie de ce savoir et s’en servent probablement comme s’il s’agissait du simple bon sens de la vie quotidienne. Si quelqu’un se donnait la peine d’enquêter ou d’en parler, je pense que les peuples autochtones ont beaucoup à offrir, mais premièrement : ont-ils voix au chapitre ? Et deuxièmement, les gens écoutent-ils ce qu’ils ont à dire ?