DESARMAMENT & SECURITE .

Info de document A/77/L.74 and Meeting coverage of 79th Meeting of GA 77th Session

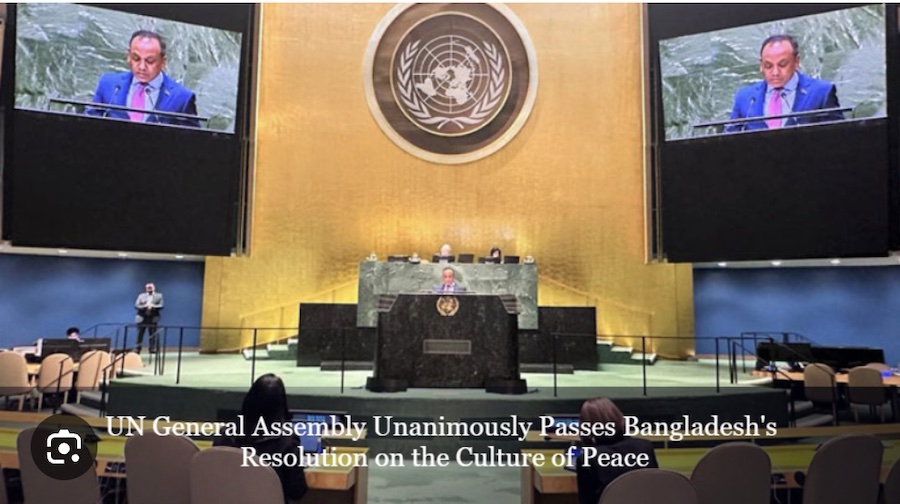

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté sans vote la résolution de cette année pour la culture de la paix, présentée comme d’habitude par la délégation du Bangladesh.

La résolution a été parrainée par les pays suivants : Allemagne, Angola, Argentine, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam, Cambodge, Canada, Chine, Espagne, Fédération de Russie, Gambie, Guinée équatoriale, Honduras, Hongrie, Inde, Jordanie, Kazakhstan, Kiribati, Maroc, Mauritanie, Népal, Nicaragua, Pakistan, Qatar, République dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, Thaïlande, Tunisie, Turkménistan, Vanuatu et Venezuela.

Photo de BNN

Après 40 alinéas du préambule qui, entre autres, reconnaissaient << l'importance de la Déclaration et du Programme d'action en faveur d'une culture de la paix, adoptés par l'Assemblée générale le 13 septembre 1999 >>, la résolution comprenait les 21 paragraphes suivants :

,1. Réaffirme que la mise en œuvre effective du Programme d’action en faveur d’une culture de paix vise à renforcer le mouvement mondial voué à cette mission et demande à tous les intéressés de porter une attention renouvelée à cet objectif ;

2. Invite les États Membres à continuer de privilégier et de multiplier les activités visant à promouvoir une culture de paix aux échelons national, régional et international, et à veiller à ce que la paix et la non-violence soient encouragées à tous les niveaux ;

3. Invite les entités du système des Nations Unies à prendre en compte, dans le cadre de leur mandat, selon qu’il conviendra, les huit domaines d’intervention du Programme d’action dans leurs programmes d’activité, en s’attachant à promouvoir une culture de paix et de non-violence aux niveaux national, régional et international ;

4. Félicite l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture d’avoir renforcé l’action qu’elle mène pour mobiliser l’ensemble des parties prenantes en faveur d’une culture de paix, qu’elles appartiennent ou non au système des Nations Unies, et l’invite à poursuivre son travail de communication et d’information, y compris grâce au site Web sur la culture de la paix ;

5. Se félicite des initiatives et des mesures concrètes prises par les entités compétentes des Nations Unies, dont le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et l’Université pour la paix, ainsi que des activités qu’elles mènent pour promouvoir plus avant la culture de paix et de non-violence, en particulier l’éducation pour la paix, et des initiatives qui intéressent tel ou tel volet du Programme d’action, et les encourage à poursuivre et à intensifier leurs efforts ;

6. Souligne qu’il importe de s’attaquer aux facteurs sous-jacents de la violence et des conflits afin de promouvoir une culture de paix ;

7. Encourage les États Membres, les entités des Nations Unies et les autres acteurs concernés à adopter une approche globale des dimensions transversales de la paix, du développement, de l’action humanitaire et des droits humains afin d’empêcher la reprise des conflits et de construire une paix durable ;

8. Souligne que le développement du jeune enfant contribue à la création de sociétés plus pacifiques par la promotion de l’égalité, de la tolérance, du développement humain et du respect des droits humains, et souhaite que des moyens soient mobilisés en faveur de l’éducation préscolaire et, notamment, que des politiques et des pratiques efficaces soient adoptées en ce sens, afin de promouvoir la culture de paix ;

9. Encourage les États Membres, les entités des Nations Unies, les organisations régionales et sous-régionales et les acteurs intéressés à envisager de créer des dispositifs permettant d’amener les jeunes à devenir des artisans d’une culture de paix, de tolérance et de dialogue interculturel et interreligieux et à faire comprendre, selon qu’il convient, les notions de respect de la dignité humaine, de pluralisme et de diversité, y compris éventuellement au moyen de programmes éducatifs visant à dissuader les jeunes de participer à des actes de terrorisme et à les éloigner de l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme, de la violence, de la xénophobie et de toutes les formes de discrimination ;

(Voir suite sur colonne de droite. . . )

(Cliquez ici pour une version anglaise de cet article ou ici pour une version espagnole.)

Question for this article:

What is the United Nations doing for a culture of peace?

(. . . suite)

10. Encourage l’Alliance des civilisations de l’Organisation des Nations Unies à multiplier les activités mettant l’accent sur l’éducation pour la paix et l’éducation à la citoyenneté mondiale afin que les jeunes comprennent mieux les valeurs que sont la paix, la tolérance, la bienveillance, l’ouverture aux autres et le respect mutuel, qui sont essentielles à la promotion de la culture de paix ;

11. Encourage le dispositif de consolidation de la paix des Nations Unies à continuer de promouvoir les activités de consolidation et de pérennisation de la paix, conformément aux dispositions de ses résolutions 72/276 et 75/201, et à faire progresser la culture de paix et de non-violence dans toute entreprise de consolidation de la paix menée au lendemain d’un conflit à l’échelon national, et mesure l’importance du rôle joué par la Commission de consolidation de la paix à cet égard ;

12. Souligne qu’il est crucial de parvenir à un relèvement inclusif, résilient et durable après la pandémie de COVID-19, et, dans cette perspective, invite les États à promouvoir les valeurs liées à la culture de la paix en vue de combattre, entre autres, la montée des inégalités, de la discrimination, de l’exclusion, des crimes de haine et de la violence ;

13. Exhorte les autorités compétentes à dispenser aux enfants, dans les écoles, une éducation adaptée à chaque âge qui favorise une culture de paix et de non-violence en accordant notamment une place à la compréhension de l’autre, au respect, à la tolérance, à la citoyenneté mondiale active et aux droits humains ;

14. Encourage les médias, en particulier les médias grand public, à participer à la promotion d’une culture de paix et de non-violence, surtout auprès des enfants et des jeunes ;

15. Rend hommage à la société civile, aux organisations non gouvernementales et aux jeunes pour ce qu’ils font pour promouvoir plus avant la culture de paix et de non-violence, notamment dans le cadre de leur campagne de sensibilisation à la culture de paix et au règlement pacifique des différends ;

16. Encourage la société civile et les organisations non gouvernementales à redoubler encore d’efforts pour promouvoir la culture de paix, notamment en adoptant leurs propres programmes d’activité pour compléter les initiatives des États Membres, des organismes des Nations Unies et des autres organisations internationales et régionales, dans l’esprit de la Déclaration et du Programme d’action ;

17. Invite les États Membres, toutes les entités du système des Nations Unies et les organisations de la société civile à prêter une attention croissante à la célébration chaque année, le 21 septembre, de la Journée internationale de la paix qui, comme elle l’a décidé dans sa résolution 55/282 du 7 septembre 2001, doit être une journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence, ainsi qu’à celle de la Journée internationale de la non-violence, le 2 octobre, comme elle l’a décidé dans sa résolution 61/271 du 15 juin 2007 ;

18. Prie sa présidence d’envisager d’organiser un forum de haut niveau, selon qu’il conviendra et dans la limite des ressources disponibles, sur la mise en œuvre du Programme d’action, lequel se tiendrait à l’occasion de l’anniversaire de son adoption, le ou vers le 13 septembre, et demande au Secrétariat de soutenir, sur le plan logistique, l’organisation effective de ce forum de haut niveau, dans la limite des mandats respectifs et des ressources disponibles ;

19. Invite le Secrétaire général, agissant dans la limite des ressources disponibles et en consultation avec les États Membres et en tenant compte des observations communiquées par les organisations de la société civile intéressées, à réfléchir aux mécanismes et stratégies qu’il conviendrait d’adopter, en particulier dans le domaine de l’informatique et des communications, pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action et à lancer une campagne de communication, grâce à des activités d’information menées par le Département de la communication globale du Secrétariat, pour faire mieux connaître le Programme d’action et ses huit domaines d’intervention, aux fins de leur mise en œuvre ;

20. Prie le Secrétaire général de lui présenter à sa soixante-dix-neuvième session un rapport établi dans la limite des ressources disponibles sur les mesures prises par les États Membres, en se fondant sur les renseignements qu’ils auront fournis, et sur les mesures prises à l’échelle du système par toutes les entités concernées des Nations Unies aux fins de l’application de la présente résolution ;

21. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-dix-huitième session la question intitulée « Culture de paix ».

Après la présentation du Bangladesh, la résolution a été accueillie favorablement par le Brunéi Darussalam, s’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), par le Venezuela, s’exprimant au nom du Groupe des amis pour la défense de la Charte des Nations Unies, par la Barbade, s’exprimant au nom de la Communauté des Caraïbes (CARICOM). D’autres orateurs venaient de Syrie, de Malaisie, du Maroc, des Émirats arabes unis, de Guinée équatoriale et d’Iran, et un échange de critiques entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.