DESARMAMENT & SECURITE .

Un communiqué de presse du Stockholm International Peace Research Institute

(Stockholm, 14 décembre 2015) — Le montant des ventes d’armes et de services à caractère militaire par les plus grandes frmes productrices — le Top 100 du SIPRI — s’élève à 401 milliards de dollars en 2014, selon les nouvelles données sur l’industrie d’armement mondiale présentées aujourd’hui par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Pour la quatrième année consécutive, les ventes d’armes et de services à caractère militaire répertoriées par le Top 100 du SIPRI — les plus grandes firmes productrices d’armement de par leurs ventes d’armes — ont diminué. Cependant, avec une diminution de 1,5 % en termes réels entre 2013 et 2014, la baisse globale des ventes d’armes du Top 100 reste modérée. La baisse enregistrée en 2014 est due à une diminution des ventes d’armes par les sociétés basées en Amérique du Nord et en Europe occidentale, tandis que les autres compagnies du Top 100, situées dans les autres régions du monde, ont collectivement augmenté leurs ventes d’armes.

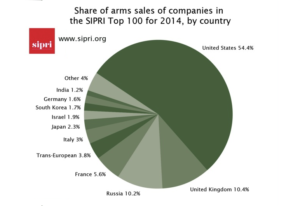

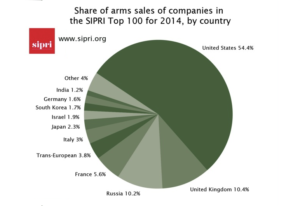

Les compagnies basées aux États-Unis continuent de dominer le Top 100, avec une part de 54,4 % du total. Les ventes d’armes des firmes américaines ont diminué de 4,1 % entre 2013 et 2014, un taux similaire à celui de 2012-13. Une entreprise contredit cette tendance, Lockheed Martin, qui occupe la première place du Top 100 depuis 2009. Ses ventes d’armes ont augmenté de 3,9 % en 2014 avec un montant total de 37,5 milliards de dollars. Lockheed Martin devance Boeing, en seconde position, dont le montant total des ventes d’armes s’élève à 28,3 milliards de dollars, augmentant de 4,4 milliards de dollars en 2014.

« Avec l’acquisition en 2015 du fabricant d’hélicoptères, Sikorsky Aircraft Corp., l’écart entre Lockheed Martin et les autres firmes du Top 10 va se creuser davantage l’année prochaine », indique Aude Fleurant, directrice du Programme Armes et Dépenses militaires du SIPRI.

Les ventes d’armes des compagnies basées en Europe occidentale ont diminué de 7,4 % en 2014. Seules les firmes allemandes (+9,4 %) et suisses (+11,2 %) affichent une augmentation globale de leurs ventes d’armes en termes réels. La hausse des ventes d’armes allemandes est due à une croissance significative du chiffre d’affaires de l’entreprise de construction navale ThyssenKrupp (29,5 %), tandis que le suisse Pilatus Aircraft a bénéficié d’une demande croissante pour ses avions d’entraînement, stimulant les ventes suisses. Les sociétés représentant les sept autres pays d’Europe occidentale restants du Top 100, connaissent toutes une baisse globale de leurs ventes.

Malgré des conditions économiques nationales difficiles, les ventes de l’industrie d’armement russe continuent d’augmenter en 2014. Le nombre de firmes russes figurant dans le Top 100 est passé de 9 à 11, représentant une part de 10,2 % du total des ventes d’armes du Top 100 en 2014. Les deux nouveaux entrants sont High Precision Systems (39ème) et RTI (91ème), tandis que United Instrument Manufacturing Corporation (UIMC), nouvellement créée, fait son entrée à la 24ème position, remplaçant Sozvezdie qui a fusionné avec un certain nombre d’entreprises pour former UIMC. La firme russe qui enregistre la croissance la plus importante des ventes d’armes est Uralvagonzavod, avec une augmentation de 72,5 % de ses ventes. Almaz-Antey, avec une augmentation de près de 23 % de ses ventes d’armes, figure désormais à la 11ème position.

(Voir suite sur colonne de droite. . . )

(Cliquez ici pour la version anglaise de cet article ou ici pour la version espagnole.)

Question for this article:

Does military spending lead to economic decline and collapse?

(. . . suite)

« Les compagnies russes surfent sur l’augmentation des exportations et des dépenses militaires nationales. Il y a désormais 11 entreprises russes dans le Top 100 et leurs chiffres d’affaires combinés sur 2013-14 ont augmenté de 48,4 % », affirme Siemon Wezeman, chercheur en chef du SIPRI.

En revanche, les ventes d’armes des sociétés ukrainiennes ont sensiblement diminué. UkrOboronProm a chuté de la 58ème place en 2013 à la 90ème en 2014, avec une baisse des ventes de 50,2 %. Motor Sich, une autre firme ukrainienne qui figurait dans le Top 100 de 2013, est carrément sortie de la liste. « La baisse sensible des ventes des compagnies ukrainiennes est largement due au bouleversement causé par le conflit dans l’Est de l’Ukraine, la perte du marché russe et la chute de la devise », explique Siemon Wezeman.

En 2013, le SIPRI a introduit la catégorie « producteurs émergents » afin de mieux suivre l’évolution des entreprises basées dans les pays qui ont fait part de leur objectif d’industrialisation militaire. Pour 2014, cette catégorie couvre le Brésil, l’Inde, la Corée du Sud et la Turquie. Les ventes d’armes combinées des firmes basées dans ces pays représentent 3,7 % du total des ventes du Top 100 du SIPRI. Leurs revenues ont augmenté de 5,1 % entre 2013 et 2014.

Deux sociétés turques productrices d’armement sont classées dans le Top 100 : ASELSAN, qui a augmenté ses ventes de 5,6 % en 2014, mais qui a chuté de la 66ème à la 73ème place ; et Turkish Aerospace Industry (TAI), qui fait son entrée dans le Top 100 au 89ème rang, avec une croissance des ventes d’armes de 15,1 %. « La Turquie est à la recherche de davantage d’autosuffisance dans ses approvisionnements en armes et ceci, couplé à une stratégie d’exportation agressive, a contribué à la croissance rapide des chiffres d’affaires de ASELSAN et TAI », déclare Pieter Wezeman, chercheur en chef au SIPRI.

Les firmes sud-coréennes ont également gagné en position dans le Top 100 en 2014. « Quinzes entreprises d’Asie (hors Chine) ont fait leur entrée dans le Top 100 » selon Siemon Wezeman. « Beaucoup d’entre elles ont montré des niveaux assez stables des ventes, mais les sociétés sudcoréennes ont augmenté leur total des ventes de 10,5 % en 2014 par rapport à 2013 ». Le dernier sudcoréen entrant dans le Top 100 est Hyundai Rotem, un fabricant de véhicules militaires.

La base de données du SIPRI sur l’industrie d’armement a été créée en 1989. Elle contient des données financières et sur l’emploi des 100 plus grandes firmes productrices d’armement au niveau mondial. Depuis 1990, le SIPRI publie des données sur les ventes d’armes et l’emploi de ces 100 plus grandes entreprises productrices d’armements dans le SIPRI Yearbook.

Les ventes d’armes sont définies par le SIPRI comme comprenant les ventes de biens et services à caractère militaire à des clients du secteur militaire, incluant aussi bien les ventes sur le marché intérieur qu’à l’export.

Il s’agit de la première d’une série de trois comuniqués rendant public des données avant la publication du SIPRI Yearbook 2015. Dans le premier semestre de 2016, le SIPRI communiquera ses données sur les transferts internationaux d’armement (détails de toutes les ventes internationales, les transferts et les dons des principales armes en 2015), ainsi que ses données sur les dépenses militaires mondiales (informations complètes sur les tendances nationales, régionales et mondiales des dépenses militaires). L’ensemble des données sera présenté dans la publication phare du SIPRI, le SIPRI Yearbook 2016, qui sera publié fin 2016.