DROITS DE L’HOMME .

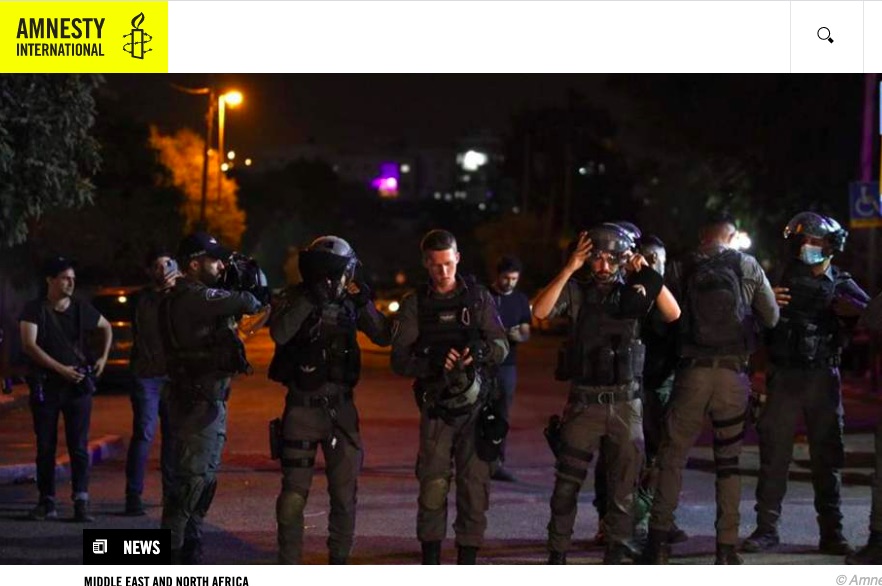

Un rapport de Amnesty International

Les autorités israéliennes doivent rendre des comptes pour le crime d’apartheid commis contre la population palestinienne, a déclaré Amnesty International mardi 1er février dans un nouveau rapport accablant. L’enquête présente en détail le système d’oppression et de domination qu’Israël inflige au peuple palestinien partout où ce pays contrôle ses droits. Sont concernés les Palestiniens et Palestiniennes qui vivent en Israël et dans les territoires palestiniens occupés (TPO), ainsi que les réfugié·e·s déplacés dans d’autres pays.

video par Amnesty

video par Amnesty Ce rapport complet et détaillé, intitulé L’apartheid d’Israël contre la population palestinienne : un système cruel de domination et un crime contre l’humanité, montre que les saisies massives de biens fonciers et immobiliers palestiniens, les homicides illégaux, les transferts forcés, les restrictions draconiennes des déplacements, ainsi que le refus de nationalité et de citoyenneté opposé aux Palestinien·ne·s, sont autant de facteurs constitutifs d’un système qui peut être qualifié d’apartheid en vertu du droit international. Ce système est perpétué par des violations qui, d’après les conclusions d’Amnesty International, constituent le crime contre l’humanité d’apartheid tel qu’il est défini dans le Statut de Rome et la Convention sur l’apartheid.

Amnesty International appelle la Cour pénale internationale (CPI) à considérer la qualification de crime d’apartheid dans le cadre de son enquête actuelle dans les TPO et appelle tous les États à exercer la compétence universelle afin de traduire en justice les personnes responsables de crimes d’apartheid.

« Absolument rien ne justifie un système reposant sur l’oppression raciste institutionnalisée et prolongée de millions de personnes. L’apartheid n’a pas sa place dans notre monde et les États qui choisissent d’être complaisants avec Israël se trouveront du mauvais côté de l’Histoire. Les gouvernements qui continuent à livrer des armes à Israël et à lui éviter l’obligation de rendre des comptes à l’ONU soutiennent un système d’apartheid, sapent la législation internationale et exacerbent les souffrances du peuple palestinien. La communauté internationale doit reconnaître la réalité de l’apartheid imposé par Israël et étudier les nombreuses pistes judiciaires qui restent honteusement inexplorées. »

Les conclusions d’Amnesty International s’appuient sur les travaux de plus en plus fournis d’ONG palestiniennes, israéliennes et internationales, qui analysent de plus en plus souvent la situation en Israël et/ou dans les TPO sous l’angle de la qualification d’apartheid.

Identification de l’apartheid

Un système d’apartheid est un régime institutionnalisé d’oppression et de domination mis en œuvre par un groupe racial sur un autre. C’est une grave atteinte aux droits humains qui est interdite dans le droit public international. Les recherches et l’analyse juridique approfondies menées par Amnesty International, en concertation avec des experts externes, démontrent qu’Israël impose un tel système à la population palestinienne au moyen de lois, politiques et pratiques qui perpétuent leur traitement discriminatoire cruel et prolongé.

Dans le droit pénal international, des actes illicites précis, commis dans le cadre d’un système d’oppression et de domination avec l’intention de l’entretenir, sont constitutifs du crime contre l’humanité d’apartheid. Ces actes sont détaillés dans la Convention sur l’apartheid et le Statut de Rome, et il s’agit notamment des homicides illégaux, de la torture, des transferts forcés et de la privation de droits et libertés fondamentaux.

Amnesty International a fait état d’actes interdits par la Convention sur l’apartheid et le Statut de Rome dans tous les territoires sous le contrôle d’Israël, quoiqu’ils soient plus fréquents et violents dans les TPO qu’en Israël. Les autorités israéliennes imposent de nombreuses mesures qui privent délibérément la population palestinienne de ses droits et libertés fondamentaux : notamment des restrictions draconiennes des déplacements dans les TPO, un sous-investissement discriminatoire chronique dans les communautés palestiniennes d’Israël, et une entrave au droit de retour des réfugié·e·s. Le rapport fait aussi état de transferts forcés, de détentions administratives, d’actes de torture et d’homicides illégaux, à la fois en Israël et dans les TPO.

Amnesty International a conclu que ces actes s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque systématique et généralisée contre la population palestinienne, et qu’ils étaient commis avec l’intention d’entretenir un système d’oppression et de domination. Par conséquent, ils constituent le crime contre l’humanité d’apartheid.

L’homicide illégal de manifestant·e·s palestiniens est sans doute l’exemple le plus flagrant du recours des autorités israéliennes à des actes illicites pour maintenir le statu quo. En 2018, des Palestinien·ne·s de la bande de Gaza ont commencé à organiser des manifestations hebdomadaires le long de la frontière avec Israël, pour revendiquer le droit au retour des réfugié·e·s et exiger la fin du blocus. Avant même le début des manifestations, des hauts responsables israéliens ont averti que tout Palestinien s’approchant du mur serait visé par des tirs. À la fin de l’année 2019, les forces israéliennes avaient tué 214 civils, dont 46 enfants.

Compte tenu des homicides illégaux systématiques de Palestinien·ne·s dont fait état son rapport, Amnesty International appelle aussi le Conseil de sécurité de l’ONU à imposer à Israël un embargo strict sur l’armement. Cette mesure doit englober toutes les armes et munitions, ainsi que les équipements de maintien de l’ordre, au vu des milliers de civils palestiniens tués illégalement par les forces israéliennes. Le Conseil de sécurité doit par ailleurs imposer des sanctions ciblées, comme le gel d’actifs, aux responsables israéliens les plus impliqués dans le crime d’apartheid.

La population palestinienne est considérée comme une menace démographique

Depuis sa création en 1948, Israël mène une politique visant à instituer et à entretenir une hégémonie démographique juive et à optimiser son contrôle sur le territoire au bénéfice des juifs et juives israéliens. En 1967, Israël a étendu cette politique à la Cisjordanie et à la bande de Gaza. Actuellement, tous les territoires sous le contrôle d’Israël restent administrés dans le but de favoriser les juifs et juives israéliens aux dépens de la population palestinienne, tandis que les réfugié·e·s palestiniens continuent d’être exclus.

Amnesty International reconnaît que les personnes juives, tout comme les personnes palestiniennes, font valoir un droit à l’autodétermination et l’organisation ne conteste pas la volonté d’Israël d’être une terre d’accueil pour les juifs. De la même manière, l’organisation n’estime pas que la qualification d’« État juif » employée par Israël indique l’intention d’opprimer et de dominer.

Toutefois, le rapport d’Amnesty International montre que les gouvernements israéliens successifs ont assimilé la population palestinienne à une menace démographique et imposé des mesures pour contrôler et réduire leur présence et leur accès aux terres en Israël et dans les TPO. Ces objectifs démographiques sont visibles dans les plans officiels de « judaïsation » de certaines zones en Israël et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, des plans qui exposent des milliers de Palestinien·ne·s au risque de transfert forcé.

Oppression sans frontière

Les guerres de 1947-1949 et 1967, le régime militaire actuel d’Israël dans les TPO, et la création de régimes juridiques et administratifs distincts au sein du territoire ont isolé les communautés palestiniennes et les ont séparées de la population juive israélienne. La population palestinienne a été fragmentée géographiquement et politiquement, et elle vit divers degrés de discrimination selon son statut et son lieu de résidence.

Les citoyen·ne·s palestiniens d’Israël ont actuellement plus de droits et libertés que leurs homologues des TPO, et le quotidien des Palestinien·ne·s est par ailleurs très différent s’ils vivent dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Les recherches d’Amnesty International montrent néanmoins que l’ensemble de la population palestinienne est soumise à un seul et même système. Le traitement des Palestinien·ne·s par Israël dans tous les territoires répond au même objectif : privilégier les juifs et juives israéliens dans la répartition des terres et ressources, et minimiser la présence de la population palestinienne et son accès aux terres.

(Cliquez ici pour une version espagnole de cet article, ou ici pour une version anglaise.)

Israel/Palestine, is the situation like South Africa?

Amnesty International démontre que les autorités israéliennes traitent les Palestinien·ne·s comme un groupe racial inférieur défini par son statut arabe non-juif. Cette discrimination raciale est ancrée dans des lois qui affectent les Palestinien·ne·s partout en Israël et dans les TPO.

Par exemple, les citoyen·ne·s palestiniens d’Israël sont privés de nationalité, ce qui crée une différenciation juridique entre eux et la population juive israélienne. En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, où Israël contrôle les services de l’état civil depuis 1967, les Palestinien·ne·s n’ont aucune citoyenneté et la majorité d’entre eux est considérée apatride, et doit par conséquent solliciter des papiers d’identité auprès de l’armée israélienne pour vivre et travailler dans les territoires.

Les réfugié·e·s palestiniens et leurs descendant·e·s, qui ont été déplacés lors des conflits de 1947-1949 et 1967, restent privés du droit de revenir dans leur ancien lieu de résidence. Cette exclusion des réfugié·e·s imposée par Israël est une violation flagrante du droit international et elle abandonne des millions de personnes à une incertitude permanente liée à leur déplacement forcé.

À Jérusalem-Est, annexée par Israël, la population palestinienne a la résidence permanente et non la citoyenneté, et ce statut n’a de permanent que son nom. Depuis 1967, la résidence permanente de plus de 14 000 Palestinien·ne·s a été révoquée à la discrétion du ministère de l’Intérieur, ce qui entraîne leur transfert forcé en dehors de la ville.

Citoyens de seconde zone

Les citoyen·ne·s palestiniens d’Israël, qui représentent environ 19 % de la population, sont confrontés à de nombreuses formes de discrimination institutionnalisée. En 2018, la discrimination contre la population palestinienne a été inscrite dans une loi constitutionnelle qui, pour la première fois, définissait Israël comme étant exclusivement « l’État-nation du peuple juif ». Cette loi encourage également la construction de colonies juives et retire à l’arabe son statut de langue officielle.

Le rapport montre que la population palestinienne est concrètement dans l’impossibilité de signer des baux sur 80 % des terres publiques israéliennes, en raison de saisies foncières racistes et d’un éventail de lois discriminatoires en matière de répartition des terrains, de planification et de découpage du territoire.

La situation dans le Néguev/Naqab, dans le sud d’Israël, illustre parfaitement la façon dont les politiques israéliennes relatives à l’aménagement du territoire et à la construction excluent délibérément la population palestinienne. Depuis 1948, les autorités israéliennes ont adopté plusieurs lignes de conduite visant à « judaïser » le Néguev/Naqab, notamment en créant de grandes réserves naturelles et zones militaires de tir, et en fixant l’objectif d’y développer la population juive. Ces politiques ont eu des conséquences dramatiques pour les dizaines de milliers de Bédouins palestiniens qui vivent dans la région.

Trente-cinq villages bédouins, où vivent environ 68 000 personnes, sont actuellement « non-reconnus » par Israël, c’est-à-dire qu’ils sont coupés des réseaux d’eau et d’électricité nationaux, et ils subissent régulièrement des démolitions. Comme ces villages n’ont aucune existence officielle, leurs habitants subissent aussi des restrictions en matière de participation politique et ils n’ont pas accès aux soins et à la scolarisation. Ces conditions ont contraint nombre de ces personnes à quitter leur logement et leur village, ce qui constitue un transfert forcé.

Après des décennies de traitement délibérément inégal, les citoyen·ne·s palestiniens d’Israël se trouvent systématiquement désavantagés sur le plan économique par rapport à la population juive israélienne. Cet état de fait est exacerbé par la répartition manifestement discriminatoire des ressources publiques : par exemple, seul 1,7 % du plan de relance de l’État adopté à la suite du COVID-19 a été affecté aux autorités locales palestiniennes.

Dépossession

Cette dépossession et le déplacement des Palestinien·ne·s hors de chez eux constituent un pilier central du système d’apartheid israélien. Depuis sa création, l’État israélien a mis en œuvre à grande échelle des saisies foncières cruelles contre la population palestinienne, et continue d’imposer un grand nombre de lois et politiques pour l’enfermer dans de petites enclaves. Depuis 1948, Israël a démoli des centaines de milliers de logements et de bâtiments palestiniens dans toutes les zones relevant de sa juridiction et de son contrôle effectif.

Comme dans le Néguev/Naqab, la population palestinienne de Jérusalem-Est et de la Zone C dans les TPO vit sous le contrôle total d’Israël. Les autorités refusent d’accorder des permis de construire aux Palestinien·ne·s dans ces territoires, ce qui les force à bâtir des structures illégales qui sont démolies à maintes reprises.

Dans les TPO, l’expansion permanente des colonies israéliennes illégales exacerbe la situation. La construction de ces colonies dans les TPO est une politique publique depuis 1967. Actuellement, des colonies sont implantées sur 10 % de la Cisjordanie et environ 38 % des terres palestiniennes à Jérusalem-Est ont été expropriées entre 1967 et 2017.

Les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est sont fréquemment la cible d’organisations de colons qui, avec le soutien total du gouvernement israélien, s’emploient à déplacer des familles palestiniennes et à attribuer leur logement à des colons. L’un de ces quartiers, Cheikh Jarrah, est le siège de manifestations fréquentes depuis mai 2021, car des familles luttent pour protéger leur habitation contre la menace d’un procès intenté par des colons.

Restriction draconienne des déplacements

Depuis le milieu des années 1990, les autorités israéliennes ont imposé des limites de plus en strictes aux déplacements de la population palestinienne dans les TPO. Un réseau de postes de contrôle militaires, de barrages routiers, de clôtures et d’autres structures contrôle la circulation des Palestinien·ne·s dans les TPO, et limite leurs allées et venues en Israël ou à l’étranger.

Une clôture de 700 km, qu’Israël continue de prolonger, a isolé les communautés palestiniennes à l’intérieur de « zones militaires », et les Palestinien·ne·s doivent obtenir plusieurs autorisations spéciales à chaque fois qu’ils veulent entrer ou sortir de chez eux. Dans la bande de Gaza, plus de deux millions de Palestinien·ne·s subissent un blocus d’Israël qui a provoqué une crise humanitaire. Il est quasi impossible pour les habitants de la bande de Gaza de se rendre à l’étranger ou ailleurs dans les TPO, et ils sont de fait isolés du reste du monde.

« Le système des permis dans les TPO est emblématique de la discrimination éhontée d’Israël contre la population palestinienne. Les Palestinien·ne·s sont prisonniers d’un blocus, coincés pendant des heures aux postes de contrôle ou dans l’attente d’une énième autorisation, mais les citoyens et colons israéliens sont libres de circuler à leur guise. »

Amnesty International a examiné chacune des justifications relatives à la sécurité qu’Israël fait valoir pour infliger ce traitement à la population palestinienne. Ce rapport montre que, si certaines politiques d’Israël ont été conçues pour répondre à des préoccupations légitimes en matière de sécurité, elles ont été mises en œuvre de manière extrêmement disproportionnée et discriminatoire, ce qui est contraire au droit international. D’autres politiques n’ont absolument aucun fondement raisonnable en matière de sécurité et découlent clairement de la volonté d’opprimer et de dominer.

Pour aller de l’avant

Amnesty International liste des recommandations nombreuses et précises sur la manière, pour les autorités israéliennes, de démanteler le système d’apartheid et la discrimination, la ségrégation et l’oppression qui l’entretiennent.

L’organisation demande qu’il soit tout d’abord mis fin à la pratique brutale des démolitions de logements et des expulsions forcées. Israël doit accorder l’égalité des droits à l’ensemble des Palestinien·ne·s en Israël et dans les TPO, conformément aux principes du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire. Le pays doit reconnaître le droit des réfugié·e·s palestiniens et de leurs descendants à rentrer sur les lieux où eux ou leurs familles vivaient autrefois, et doit accorder des réparations complètes aux victimes d’atteintes aux droits humains et de crimes contre l’humanité.

L’ampleur et la gravité des violations recensées dans le rapport d’Amnesty International exigent un changement drastique de la position de la communauté internationale vis-à-vis de la crise des droits humains qui se déroule en Israël et dans les TPO.

Tous les États peuvent exercer la compétence universelle quand des personnes sont raisonnablement soupçonnées de commettre le crime d’apartheid tel qu’il est défini dans le droit international, et les États signataires de la Convention sur l’apartheid ont l’obligation de le faire.

« Israël doit démanteler le système d’apartheid et traiter les Palestinien·ne·s comme des êtres humains, en leur accordant l’égalité des droits et la dignité. Tant que ce ne sera pas le cas, la paix et la sécurité resteront hors de portée des populations israéliennes et palestiniennes. »

Veuillez consulter le rapport et sa synthèse pour y trouver les définitions complètes de l’apartheid selon le droit international.

Pour en savoir plus, veuillez contacter : press@amnesty.org