. EGALITE HOMMES/FEMMES .

Un article de ONU Mujeres

La campagne mondiale « 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes », prévue du 25 novembre au 10 décembre, se déroulera, cette année, sur fond d’un tollé mondial sans précédent. Des millions de personnes se sont ralliées derrière le hashtag #MeToo et d’autres campagnes, révélant au grand jour la véritable ampleur du harcèlement sexuel et d’autres formes de violence dont les femmes sont victimes au quotidien et partout dans le monde. Pour transformer la culture de la violence basée sur le genre, il faut d’abord commencer par briser le silence.

Las niñas se organizan antes del marzo para poner fin a la violencia de género en Dar es Salaam, Tanzania. Un letrero dice: “Absténgase de usar lenguaje ofensivo para mujeres y niños”. Foto: ONU Mujeres / Deepika Nath.

La nécessité impérative de soutenir les personnes particulièrement vulnérables se trouve au cœur du thème de cette année, « Ne laisser personne de côté : mettre fin à la violence contre les femmes et les filles » de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 novembre) et des 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes de la campagne TOUS UniS (du 25 novembre au 10 décembre). La campagne TOUS UniS vous invite à vous joindre au mouvement en faveur de l’élimination de la violence à l’égard des femmes en utilisant la couleur orange pour rendre vos actions visibles.

* Voir comment intervenir ici.

* Lisez le message du Secrétaire General des Nations Unies pour cette journée.

Une femme ou une fille sur trois est victime de violence au cours de sa vie – il s’agit d’une femme de trop. La violence à l’égard des femmes et des filles existe dans tous les pays et dans toutes les sociétés. Elle existe à la maison, à l’école, dans la rue, au travail, sur Internet et dans les camps de réfugiés. Elle se produit pendant les guerres, et même en l’absence de guerre. Trop souvent, elle est banalisée et reste impunie.

(Voir suite sur colonne de droite. . . )

(Cliquez ici pour une version espagnole de cet article ou ici pour une version anglaise.)

Protecting women and girls against violence, Is progress being made?

(. . . suite)

Peu importe le lieu où elle se produit, sa forme ou sa victime, la violence doit être éradiquée. La promesse des Objectifs de développement durable – ne laisser personne pour compte – ne peut être tenue sans mettre un terme à la violence faite aux femmes.

Reportages

La violence à l’égard des femmes et des filles peut être éradiquée. Des solutions éprouvées existent pour soutenir et autonomiser les victimes qui ont survécu à la violence afin d’empêcher sa réapparition. Les lois et les politiques constituent des instruments puissants pour punir les auteurs de ces crimes, s’assurer que justice soit faite, fournir des services nécessaires et mettre un terme à l’impunité. Il existe de nombreuses façons de résister contre les normes, les attitudes et les comportements violents qui perpétuent la violence à l’égard des femmes, mais aussi de les prévenir ; nous avons toutes et tous un rôle à jouer en ce sens.

Bien que nulle ne soit à l’abri de la violence basée sur le genre, où que ce soit, certaines femmes et filles se trouvent tout particulièrement en situation de vulnérabilité, notamment les jeunes filles et les femmes âgées, les femmes qui s’identifient comme lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexuées, les immigrées et les réfugiées, les femmes autochtones et issues de minorités ethniques, ou encore les femmes et les filles vivant avec le VIH et souffrant d’un handicap, ainsi que celles victimes des crises humanitaires.

Consultez nos reportages du monde entier qui mettent en avant l’importance de ne laisser personne pour compte et les actions entreprises pour rompre le cycle de la violence faite aux femmes.

Rejoignez la conversation

#Orangetheworld en #16jours

Rejoignez la conversation et Orangez le monde sur les réseaux sociaux ! Hashtags : #orangetheworld et #16jours.

Rejoignez la page événement Facebook ‘Orange the World’ et postez des photos et des actions qui ont lieu dans votre pays pendant les 16 Jours d’Activisme.

Orangez votre mur Facebook, vos comptes Instagram et Twitter avec une variété d’images, de bannières et de matériel promotionnel. La campagne de médias sociaux contenant des exemples de messages en français, anglais et espagnol est disponible ici.

(Merci à Janet Hudgins, le reporter de CPNN pour cet article)

Amnesty: Huit portraits de femmes montrent qu’il faut profiter de la Journée internationale des droits des femmes pour affirmer : «Nous n’attendrons pas le respect de nos droits!»

DROITS DE L’HOMME .

Un article par Shiromi Pinto pour Amnesty International

Des femmes du monde entier participent à la Grève des femmes, organisée le 8 mars afin de mettre en évidence les conséquences d’une Journée sans femmes. Pouvons-nous nous permettre de nous passer pendant une journée de femmes telles que les huit présentées dans ce billet de blog, dont le refus d’attendre est capital pour renverser la tendance régressive actuelle en matière de droits des femmes ?

Photos des 8 femmes décrites ci-dessous montrées dans l’ordre supérieur gauche à inférieur droit

(cliquez sur la photo pour l’agrandir)

S’il y a une chose que j’ai comprise en janvier avec la Marche des femmes, qui a été un moment historique, c’est que les femmes en ont assez d’attendre. Aujourd’hui les rues sont emplies de la même ferveur, à l’occasion de ce qui semble bien parti pour être une grève des femmes sans précédent. Début 2017, plus de 3 millions de personnes, tous genres confondus, ont défilé dans le monde entier pour défendre les droits des femmes et de nombreux autres droits qui leur sont liés. Les raisons qu’avaient ces manifestants de descendre dans la rue n’ont pas disparu. Bien au contraire, elles sont renforcées par les remarques misogynes du président des États-Unis Donald Trump ou ses décrets discriminatoires, notamment l’interdiction d’entrée sur le territoire des États-Unis pour les personnes originaires de certains pays, qui ont des répercussions à la fois vastes et profondes pour les migrants et d’autres minorités. Ses décisions mettent également en danger la santé et la vie des femmes. Mais la situation n’est pas propre aux États-Unis. La preuve : des milliers de femmes qui font grève aujourd’hui dans le monde entier. Elles savent que, lorsqu’il s’agit des inégalités qui touchent encore tant de femmes de par le monde, les chiffres sont extrêmement parlants.

Selon les prévisions du Forum économique mondial, il faudra encore 169 ans pour combler la différence de salaire entre hommes et femmes. Il ne s’agit là que de l’un des nombreux exemples édifiants donnant un aperçu du temps qu’il va falloir avant que les femmes et les filles obtiennent d’être traitées avec équité. Pas moins de 225 millions de femmes à travers le monde n’ont pas la possibilité de choisir si elles veulent ou non des enfants, et quand. Environ 47 000 femmes meurent chaque année des suites d’un avortement pratiqué dans des conditions dangereuses, et cinq millions d’autres en gardent des séquelles invalidantes. On estime à 35 % le nombre de femmes dans le monde ayant déjà été victimes de violences physiques et/ou sexuelles. Plus de 32 millions de filles (contre 29 millions de garçons) ne vont pas à l’école primaire. Et sur le nombre de femmes vivantes aujourd’hui, 700 millions étaient mariées avant l’âge de 18 ans.

Tant de progrès restent encore à réaliser, et les femmes et les filles du monde entier en ont assez. Voici huit femmes qui luttent en première ligne pour leurs droits, refusant d’attendre face à l’injustice.

Elles n’attendront pas. Nous non plus.

Et vous ?

AFRIQUE

Tlaleng Mofokeng – Elle n’attendra pas… alors que des femmes n’ont toujours pas le droit d’avorter

Médecin en Afrique du Sud, Tlaleng Mofokeng est une force que l’on ne peut ignorer. Cette professionnelle de la santé dévouée s’exprime également sans détour en faveur de la santé sexuelle en tant que présentatrice radio, diffusant son message aussi largement que possible. « Je ne m’arrêterai pas tant que le droit à l’avortement ne sera pas respecté et que les femmes auront accès à des services d’interruption de grossesse sûrs, affirme-t-elle. En Afrique du Sud, des femmes meurent tous les jours des suites d’un avortement pratiqué dans de mauvaises conditions, et pourtant les personnalités politiques pensent que les droits des femmes en matière de procréation peuvent être utilisés comme une balle de ping-pong politique. » Tlaleng Mofokeng dénonce aussi la culture du viol et est aux premières loges du mouvement qui vise à faire en sorte que les professionnels de la santé traitent tous leurs patients avec respect et sans discrimination. Une véritable défenseure des droits humains, comme toutes les femmes présentées ici.

« Le monde entier pense avoir le droit de dire aux femmes ce qu’elles doivent faire de leur vagin et de leur utérus. Il semble que la santé des femmes soit un sujet sur lequel n’importe qui se sent autorisé à donner son avis. »

AMÉRIQUES

Connie Greyeyes- Elle n’attendra pas… qu’une autre femme disparaisse

Connie Greyeyes est devenue militante « par accident ». Elle appartient au peuple autochtone Cri et vit en Colombie-Britannique, une province de l’ouest du Canada. Elle s’est rendu compte qu’un nombre alarmant de femmes de sa communauté étaient portées disparues ou avaient été tuées. Elle a commencé à organiser un soutien pour les familles de ces femmes et a présenté à Ottawa, capitale du pays, une demande d’enquête nationale. Selon les chiffres officiels, plus de 1 000 femmes autochtones ont disparu ou ont été assassinées au Canada au cours des 30 dernières années. Les efforts de Connie Greyeyes et de nombreuses autres femmes autochtones de tout le pays ont porté leurs fruits : le gouvernement a annoncé l’ouverture d’une enquête en 2016.

« Quand nous sommes ensemble, il se dégage une telle force ! Être capable de sourire après avoir découvert que quelqu’un qui vous est précieux a été assassiné. Comment ne pas se sentir inspirée par des femmes qui ont vécu l’enfer à cause de ce qui est arrivé à leur enfant, et en sont revenues ? Vous savez, qui luttent, qui essaient d’obtenir justice. Comment ne pas se sentir inspirée, ne pas vouloir continuer à se battre ? »

Karla Avelar – Elle n’attendra pas… alors que des réfugiés ne peuvent obtenir la sécurité

Karla Avelar a survécu. Elle a survécu aux attaques de gangs, à plusieurs tentatives de meurtre et à la prison au Salvador. Aujourd’hui, elle est à la tête de Comcavis Trans, une organisation qui soutient les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), exposées à des menaces et des violences au Salvador. Leur situation est si précaire dans le pays que beaucoup cherchent refuge ailleurs. À travers Comcavis, Karla Avelar fournit des informations et d’autres formes de soutien pour aider ces personnes au cours du voyage, souvent périlleux, qui les mène normalement jusqu’au Mexique ou aux États-Unis. Mais la position radicale des États-Unis à propos des réfugiés et des migrants entrant dans le pays fait courir un risque encore plus grand à ces réfugiés LGBTI – un problème auquel Karla Avelar s’attaque désormais avec énergie et détermination.

« Les décisions de Trump affectent des milliers de personnes, en particulier des personnes LGBTI qui sont déjà victimes de racisme, de discrimination et de violences. Au lieu de garantir la protection des droits fondamentaux des personnes migrantes, le gouvernement des États-Unis montre ces gens du doigt et les présente comme des criminels. »

(Voir suite sur colonne de droite. . . )

(Cliquez ici pour une version espagnole de cet article ou ici pour une version anglaise.)

Do women have a special role to play in the peace movement?

(. . . suite)

ASIE-PACIFIQUE

Su Changlan – Elle n’attendra pas… pour réunir des enfants et leurs parents

L’histoire de Su Changlan, ancienne institutrice, est loin d’être unique. D’après l’une de ses amies, c’est une histoire que partagent de nombreuses femmes en Chine. Elle ne pouvait rester sans rien faire lorsqu’elle entendait parler de jeunes filles victimes de la traite d’êtres humains, vendues et mariées de force, ou de parents dont les enfants avaient disparu. Elle a fait de son mieux pour aider des personnes dans ces situations, et bien d’autres encore. Elle défendait de nombreuses causes, allant des droits fonciers aux manifestations en faveur de la démocratie à Hong Kong. Elle savait qu’elle risquait de payer ses actions de sa liberté et c’est malheureusement ce qui est arrivé. Elle est en détention depuis 2015.

« J’espère que les parents ne perdent pas espoir dans la recherche de leurs enfants disparus. Nous, membres de la société civile, devons agir ensemble pour les aider à retrouver leurs enfants. Le gouvernement devrait aussi investir plus dans ce domaine, au lieu de nous empêcher de faire notre travail ! »

Samira Hamidi – Elle n’attendra pas… alors que les femmes sont exclues du gouvernement

Depuis 2004, Samira Hamidi a réalisé un travail de pionnière pour les femmes en Afghanistan. En tant que présidente du Réseau des femmes afghanes (AWN), elle a lutté activement pour faire en sorte que les voix et les préoccupations des femmes soient représentées aux plus hauts niveaux du gouvernement. Dans le même temps, militante déterminée sur la scène internationale, elle ne cesse de rappeler aux gouvernements et aux potentiels donateurs que la sauvegarde et le renforcement des droits des femmes en Afghanistan doivent faire partie de tout dialogue engagé avec les dirigeants du pays. Le chemin est semé d’embûches mais elle ne se décourage pas, luttant pour la cause des femmes défenseures des droits humains, veillant à ce que leurs préoccupations soient entendues.

« Les femmes devraient bénéficier des mêmes chances que les hommes pour faire de l’Afghanistan un pays meilleur. »

EUROPE

Jeanette John Solstad Remø – Elle n’attendra pas … d’avoir le droit d’être reconnue comme femme

Jusqu’à récemment, elle s’appelait John Jeanette, son prénom traduisant la double identité qu’elle était forcée d’accepter chaque jour en Norvège. Cet ancien commandant de sous-marin ne pouvait envisager son avenir autrement qu’en tant que femme. La législation norvégienne, cependant, ne l’autorisait pas à changer de genre à l’état civil sans subir une « véritable conversion sexuelle » impliquant le retrait de ses organes reproducteurs et un examen psychiatrique. John Jeanette a refusé de se soumettre à ces épreuves. En conséquence, sur tous ses papiers, que ce soit son permis de conduire, son passeport, ses ordonnances médicales et même sa carte de bibliothèque, le genre indiqué restait « masculin ». Elle a milité sans relâche contre la législation norvégienne et ses actions, ainsi que celles des personnes et organisations qui la soutenaient – dont Amnesty International – lui ont permis de remporter une grande victoire. En 2016, la Norvège a enfin adopté une nouvelle loi sur la reconnaissance officielle du genre, qui permet aux personnes transgenres de choisir leur genre. Aujourd’hui, pour célébrer cet événement, John Jeanette a changé son nom et s’appelle désormais Jeanette John.

« Tout le monde mérite de pouvoir exprimer son genre. »

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Loujain al Hathloul – Elle n’attendra pas … d’avoir le droit de conduire

Sans craintes et impressionnante, Loujain al Hathloul s’est révoltée contre l’interdiction de conduire en vigueur pour les femmes en Arabie saoudite et en a assumé les conséquences. En novembre 2014, elle a été placée en détention pour 73 jours parce qu’elle avait posté en direct sur Twitter des messages et des photos d’elle en train de conduire une voiture pour traverser la frontière alors qu’elle revenait des Émirats arabes unis. Libérée en février 2015, elle s’est présentée à une élection en novembre de la même année : c’était la première fois que les femmes avaient à la fois le droit de voter et d’être candidates à une élection dans le pays. Toutefois, bien qu’elle ait finalement été reconnue officiellement comme candidate, aucun bulletin à son nom n’a été produit. Aujourd’hui, elle continue de lutter afin de bâtir un avenir meilleur pour tous les Saoudiens. Un avenir dans lequel les femmes pourront jouir de leurs droits en tant que citoyennes à part entière de leur pays.

« Je gagnerai. Peut-être pas tout de suite, mais je gagnerai, c’est sûr et certain. »

Narges Mohammadi – Elle n’attendra pas… qu’une autre femme soit défigurée dans une attaque à l’acide

Défenseure passionnée des droits des femmes en Iran, Narges Mohammadi n’a eu de cesse de dénoncer les attaques à l’acide visant des femmes. Elle a également mené de nombreuses autres actions en faveur des droits humains, notamment en demandant l’abolition de la peine de mort, et a payé le prix fort pour son engagement. Elle a été condamnée à un total de 22 années d’emprisonnement pour avoir osé faire entendre sa voix. Le tribunal a notamment retenu à titre de « preuve » contre elle sa rencontre avec l’ex-haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, en 2014, lors de la Journée internationale des droits des femmes. « Dans un pays où il est aussi difficile d’être une femme que d’être une mère ou une défenseure des droits humains, être les trois à la fois est un crime impardonnable », a-t-elle récemment écrit depuis sa prison. En 2016, Narges Mohammadi a entamé une grève de la faim parce qu’elle n’était pas autorisée à parler au téléphone avec ses deux enfants, qui vivent désormais en France avec leur père. Ses enfants peuvent désormais lui parler une fois par semaine, mais ils font face à la perspective de vivre sans leur mère pendant de nombreuses années.

« Me voilà ici, dans ma patrie, déclarée coupable et emprisonnée parce que je suis une défenseure des droits humains, une féministe et une opposante à la peine de mort. [Mais] non seulement mon incarcération et ma récente condamnation à 16 ans de prison ne me font rien regretter mais elles renforcent même plus que jamais ma conviction et mon engagement dans la défense des droits humains. »

(Merci à Janet Hudgins, le reporter pour cet article.)

Nations Unies: Commission de la condition de la femme – 2017

. EGALITE HOMMES/FEMMES .

Un document de ONU Femmes (abrégé)

La soixante et unième session de la Commission de la condition de la femme aura lieu au siège des Nations Unies à New York du 13 au 24 mars 2017.

Cliquez sur l’image pour l’élargir

Téléchargez la brochure CSW61 pour plus d’informations: Arabe | Anglais | Français | Espagnol

Thèmes

Thème prioritaire: L’autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution

Thème examiné: Difficultés rencontrées et résultats obtenus dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en faveur des femmes et des filles (conclusions concertées de la cinquante-huitième session)

Question nouvelle ou tendance: L’autonomisation des femmes autochtones

Participants

Des représentants des États membres, des entités des Nations Unies et des organisations non gouvernementales accréditées par l’ECOSOC (ONG) de toutes les régions du monde participent à la session.

Pour davantage d’information sur la participation des ONG, merci de cliquer ici.

Travaux préparatoires

Cliquez ici afin de visiter les pages du CSW 61 (en anglais) et y trouver des informations complémentaires et à jour.

(Cliquez ici pour une version espagnole de cet article ou ici pour une version anglaise.)

Augmentation des Transferts d’Armes Tirée par la Demande au Moyen-Orient et en Asie, selon le Sipri

DESARMAMENT & SECURITE .

Le rapport annuel de Stockholm International Peace Research Institute

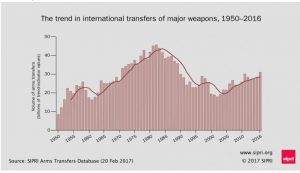

Le volume des transferts internationaux d’armes majeures est en constante augmentation depuis 2004 et il a augmenté de 8,4 % entre 2007-11 et 2012-16, selon les nouvelles données sur les transferts d’armement publiées aujourd’hui par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Notamment, les transferts d’armes majeures en 2012-16 ont atteint leur plus haut volume sur une période de cinq ans depuis la fin de la guerre froide.

Les flux d’armes ont augmenté vers l’Asie, l’Océanie et le Moyen-Orient entre 2007-11 et 2012-16, tandis qu’ils diminuaient vers l’Europe, l’Amérique et l’Afrique. Les 5 plus grands exportateurs – États-Unis, Russie, Chine, France, Allemagne – concentrent à eux seuls 74 % du volume total des exportations d’armes.

Asie : augmentation importante pour certains États

Les importations d’armes par les États d’Asie et d’Océanie ont augmenté de 7,7 % entre 2007-11 et 2012-16 et représentent 43 % des importations globales en 2012-16.

L’Inde est le plus grand importateur d’armes majeures en 2012-2016, comptabilisant 13 % du total. Entre 2007-11 et 2012-16, l’Inde a augmenté ses importations d’armes de 43 %. En 2012-16, les importations de l’Inde étaient beaucoup plus importantes que celles de ses rivaux régionaux la Chine et le Pakistan.

Les importations par les pays d’Asie du sud-est ont augmenté de 6,2 % entre 2007-11 et 2012-16. Le Vietnam a fait un bond particulièrement important, passant du 29ème rang mondial des plus grands importateurs en 2007-11 au 10ème rang en 2012-16, avec une augmentation des importations de 202 %.

« En l’absence d’instruments régionaux de contrôle des armements, les États d’Asie continuent d’étendre leurs arsenaux », déclare Siemon Wezeman, chercheur principal du programme Armes et dépenses militaires du SIPRI. « Si la Chine est de plus en plus en mesure de substituer les importations d’armes par des produits nationaux, l’Inde reste tributaire de la technologie de nombreux fournisseurs volontaires tels que la Russie, les États-Unis, des États européens, Israël et la Corée du Sud. »

Moyen-Orient : les importations d’armes ont presque doublé

Entre 2007-11 et 2012-16, les importations d’armes par les États du Moyen-Orient ont augmenté de 86 % et représentent 29 % des importations mondiales en 2012-16.

L’Arabie saoudite est le deuxième importateur mondial d’armes en 2012-16, avec une augmentation de 212 % par rapport à 2007-11. Les importations d’armes par le Qatar ont crû de 245 %. Bien qu’à des niveaux moins importants, la majorité des autres États de la région a également augmenté ses importations d’armes. « Au cours des cinq dernières années, la plupart des États du Moyen-Orient se sont principalement tournés vers les États-Unis et l’Europe dans leur quête accélérée de capacités militaires avancées », affirme Pieter Wezeman, chercheur principal du programme Armes et dépenses militaires du SIPRI. « Malgré les bas prix du pétrole, les pays de la région ont continué à commander plus d’armes qu’en 2016, les percevant comme des instruments essentiels pour faire face aux conflits et aux tensions régionales. »

(Voir suite sur colonne de droite. . . )

(Cliquez ici pour la version anglaise de cet article ou ici pour la version espagnole.)

Does military spending lead to economic decline and collapse?

(. . . suite)

Exportateurs d’armes : les États-Unis représentent un tiers du total

Avec un tiers des exportations mondiales d’armement, les États-Unis sont le premier exportateur d’armes en 2012-16. Leurs exportations ont augmenté de 21 % par rapport à 2007-11. Près de la moitié de leurs exportations est à destination du Moyen-Orient.

« Les États-Unis fournissent des armes majeures à au moins 100 pays à travers le monde — beaucoup plus que n’importe quel autre État fournisseur », précise Dr Aude Fleurant, directrice du programme Armes et dépenses militaires du SIPRI. « Les deux avions de combat avancés équipés de missiles de croisière et autres munitions à guidage de précision ainsi que les systèmes de défense anti-aérienne et anti-missiles de dernière génération représentent une part importante des exportations d’armes américaines. »

La Russie représente 23 % des exportations mondiales pour la période 2012-16. 70 % de ses exportations sont à destination de quatre pays : Inde, Vietnam, Chine, Algérie.

La part de la Chine dans les exportations mondiales d’armement est passée de 3,8 % à 6,2 % entre 2007-11 et 2012-16. Désormais, elle est fermement un fournisseur de premier plan, comme la France et l’Allemagne qui représentent respectivement 6 % et 5,6 %. Le rythme moins soutenu des livraisons françaises d’armement pourrait bientôt se terminer en raison d’une série de contrats importants signés ces cinq dernières années. Malgré un essor des exportations d’armes en 2016, les exportations allemandes — calculées sur une période de cinq ans — ont diminué de 36 % entre 2007-11 et 2012-16.

Autres évolutions notables

• L’Algérie est le plus grand importateur d’armes en Afrique, avec 46 % des importations dans la région.

• Les principaux importateurs en Afrique subsaharienne — Nigeria, Soudan, Éthiopie — se trouvent tous dans des zones de conflit.

• Les importations totales d’armes par les États des Amériques ont diminué de 18 % entre 2007-11 et 2012-16. Toutefois, les variations des volumes des importations ont varié considérablement. Les importations d’armes de la Colombie ont diminué de 19 %, tandis que les importations du Mexique ont augmenté de 184 % en 2012-16 par rapport à 2007-11.

• Les importations par les États européens ont sensiblement diminué de 36 % entre 2007-11 et 2012-16. Les premières livraisons vers l’Europe d’avions de combat avancés dans le cadre de contrats majeurs ont eu lieu en 2012-16 et d’autres livraisons entraîneront une augmentation des volumes d’importation dans les années à venir.

• Les importations de l’Azerbaïdjan étaient 20 fois plus élevées que celles de l’Arménie en 2012-16.

À l’attention des rédacteurs

La base de données du SIPRI sur les transferts d’armement contient des informations sur tous les transferts internationaux d’armes majeures (y compris les ventes, les dons et les licences de production) aux États, aux organisations internationales et aux groupes armés non-étatiques de 1950 à l’année civile complète la plus récente, 2016. Les données du SIPRI reflètent le volume des livraisons d’armement, non la valeur financière des transactions. Comme le volume des livraisons peut varier de manière significative d’une année à l’autre, le SIPRI présente ses données sur des périodes de 5 ans, ce qui offre une mesure plus stable de l’évolution des tendances.

[Note : En ce qui concerne la valeur financière des transferts d’armes, SIPRi a publié le texte suivant : « En additionnant les données que les États ont communiquées sur la valeur financière de leurs exportations d’armes ainsi que des estimations pour celles qui fournissent des données sur les accords ou les licences, on peut estimer que la valeur totale du commerce mondial des armes 2014 a été au moins 94,5 milliards de dollars. * Toutefois, le chiffre réel est susceptible d’être plus élevé. »]

Pour toute information ou demande d’interview, veuillez contacter Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47) ou Harri Thomas (harri.thomas@sipri.org, +46 70 972 39 50).

Le Conseil de sécurité mobilise les États Membres pour empêcher les acteurs non étatiques d’acquérir des armes de destruction massive

DESARMAMENT ET SECURITE . .

Un article des

Nations Unies

Sous la présidence du Ministre espagnol des affaires étrangères, M. Alfonso Dastis, le Conseil de sécurité a souligné de nouveau, aujourd’hui, l’importance que revêt la mise en œuvre de sa résolution pionnière 1540 (2004), visant à empêcher les acteurs non étatiques de mettre au point, d’acquérir ou d’utiliser des armes de destruction massive –nucléaires, biologiques et chimiques–, en particulier les terroristes.

En adoptant, à l’unanimité de ses 15 membres, la résolution 2325 (2016)*, un « jalon essentiel pour tenter d’éviter une catastrophe de dimensions planétaires », selon le Chef de la diplomatie espagnole, le Conseil de sécurité a, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, demandé une nouvelle fois aux États Membres qui ne l’ont pas encore fait de présenter leur premier rapport sur les mesures prises ou qu’ils comptent prendre pour empêcher que des acteurs non étatiques se retrouvent en possession de ce type d’armes.

S’il est difficile d’évaluer la probabilité d’une telle menace, « la plus grande qui pèse sur la sécurité mondiale », « nous savons que 2 000 tonnes de matière utilisable dans les armes nucléaires (uranium hautement enrichi et plutonium séparé) risquent de tomber, faute de protection adéquate, entre de mauvaises mains et d’être utilisées pour semer le chaos », prévient la note de cadrage** qu’a faite circuler la présidence espagnole aux autres membres du Conseil.

En outre, précise ce document, le Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies (OIAC-ONU) a établi que Daech avait recouru à des armes chimiques en Syrie et, selon de nouvelles allégations, des terroristes continuent d’en utiliser ou tentent de le faire, ce qu’a confirmé ce matin même M. Ahmet Üzümcü, le Directeur de l’OIAC.

« Les avancées scientifiques et l’émergence de technologies comme les imprimantes 3D et les drones posent des défis supplémentaires, sans compter les attaques contre la cybersécurité », s’est alarmé le Vice-Secrétaire général de l’ONU, M. Jan Eliasson, premier des 78 orateurs à avoir pris la parole aujourd’hui. « Le scénario cauchemardesque d’un piratage informatique d’une centrale nucléaire en vue de répandre des radiations ionisantes se précise », a-t-il prévenu. [Voir ici pour le discours de M. Eliasson en anglais.]

La résolution 1540 (2004), dont l’état de mise en œuvre vient de faire l’objet d’un examen approfondi***, a créé un Comité, chargé d’assister les États pour donner effet à ses dispositions et de partager avec eux les pratiques optimales efficaces, ce dont s’est félicité le Haut-Représentant pour les affairesde désarmement, M. Kim Won-Soo. La résolution adoptée ce matin prie le Comité 1540 d’aider, au besoin, les États à présenter leurs rapports, à élaborer un plan d’action national de mise en œuvre et à désigner un point focal.

(Voir suite sur colonne de droite. . . )

( Cliquez ici pour un article anglais sur ce sujet)

Can the UN help move the world toward a culture of peace?

(. . . suite)

Le Comité devra, dans ce contexte, accorder une attention particulière aux mesures d’exécution; aux mesures relatives aux armes biologiques, chimiques et nucléaires; aux mesures concernant le financement de la prolifération; à la localisation et à la sécurisation des éléments connexes; et aux contrôles nationaux à l’exportation et au transbordement.

S’il a salué le « retour sur investissement » de la résolution 1540, M. Brian Finlay, le Président-Directeur général du Stimson Center, a argué que la mondialisation avait accéléré la prolifération d’armes de destruction massive, en facilitant l’accès illicite à des « technologies abominables ». « La circulation de capitaux privés ayant doublé au cours des 12 dernières années, les acteurs criminels ont eu plus de possibilités de dissimuler les flux illicites », a-t-il souligné.

M. T. James Min, Vice-Président du Groupe DHL Global Business Services, a expliqué que la multinationale qu’il dirige, leader mondial spécialisé en transport et logistique, était partisane d’harmoniser les exigences réglementaires sur les marchés pour maximiser les objectifs de la résolution 1540 (2004). Il a cité en exemple l’Arrangement de Wassenaar, qui est un régime multilatéral de contrôle des exportations mis en place par 33 États afin de coordonner leurs politiques en matière d’exportations d’armements conventionnels et de biens et technologies à double usage.

Tandis que la Fédération de Russie appelait à donner un nouvel élan à l’idée d’une nouvelle « convention pour limiter la prolifération des armes chimiques », lancée en mars dernier par Moscou lors de la dernière Conférence du désarmement en date, la France a rappelé qu’elle s’est engagée, cette année, sur la question de la sécurisation des sources radioactives lors du dernier Sommet sur la sécurité nucléaire à Washington, « en portant une déclaration conjointe que nous ouvrons désormais à tous les États souhaitant s’y associer ».

« Une des plus grandes frustrations que nous avons connue pendant notre mandat au Conseil de sécurité, c’est l’aversion extraordinaire de certains de ses membres pour des idées qui relèveraient simplement du bon sens dans un autre contexte », a déclaré, de son côté, la Nouvelle-Zélande, par la voix de son Ministre des affaires étrangères, M. Murray McCully. Si le Conseil continue à se limiter lui-même avec des notions trop sensibles de souveraineté et de non-ingérence, il risque de devenir inefficace et de perdre toute pertinence, a-t-il averti.

S’agissant de la mise en œuvre du régime de non-prolifération, il a conseillé d’adopter une approche basée sur le risque: par exemple, a précisé le Ministre, les petits États insulaires en développement (PEID) du Pacifique étant peu exposés au risque de prolifération et ayant des capacités limitées, « il n’est pas réaliste de leur imposer les mêmes obligations de rapport que des pays comme la France, l’Ukraine ou l’Uruguay ».

ONU Femmes: Les 16 journées d’activisme contre la violence basée sur le genre

. EGALITE HOMMES/FEMMES .

Un article de ONU Femmes

Les 16 journées d’activisme de la campagne mondiale contre la violence basée sur le genre qui auront lieu du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, au 10 décembre, Journée des Droits Humains, invitent chaque personne à se mobiliser pour mettre un terme aux violences faites aux femmes et aux filles à travers le monde.

Cette campagne a été lancée en 1991 par le premier Institut international pour le leadership des femmes et organisée par le Centre pour le leadership mondial des femmes (CWGL).

En 2016, la campagne UNiTE met l’accent sur la nécessité de financer durablement les efforts visant à mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 pour le développement durable.

Le manque inquiétant de financement est l’un des principaux obstacles aux efforts déployés pour prévenir et éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles de tous horizons. Les initiatives de prévention et d’élimination de la violence à l’encontre des femmes et des filles manquent donc cruellement de ressources. Même si des programmes-cadres tels que les Objectifs de Développement Durable (ODD), qui tendent notamment à éliminer la violence faite aux femmes et aux filles, sont porteurs d’espoir, ils doivent pouvoir disposer de fonds suffisants pour pouvoir réellement transformer la vie des femmes et des filles.

(Voir suite sur colonne de droite. . . )

(Cliquez ici pour une version espagnole de cet article ou ici pour une version anglaise.)

Protecting women and girls against violence, Is progress being made?

(. . . suite)

Pour mettre cette question sur le devant de la scène, les 16 journées d’activisme contre la violence basée sur le genre organisées en 2016 dans le cadre de la campagne UNiTE du Secrétaire général des Nations Unies pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes ont pour thème : « Orangez le monde : levez des fonds pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles ». Cette initiative est l’occasion d’attirer l’attention du monde entier sur la question du financement durable des initiatives ayant pour objectif de prévenir et d’éliminer la violence contre les femmes et de mobiliser les ressources nécessaires à cet effet.

Rejoignez-nous !

Partagez vos photos, vos messages et vos vidéos pour montrer comment vous orangez le monde sur facebook.com/SayNO.UNiTE et twitter.com/SayNO_UNiTE en utilisant le hashtag #orangetheworld et #16jours. Pour obtenir de plus amples informations sur l’initiative « Orangez le monde », consultez l’appel à l’action de l’année en cours et téléchargez le kit de collecte de fonds. Pour obtenir de plus amples informations sur les actions de Orange Day, veuillez contacter Anna Alaszewski, coordinatrice de la campagne UNiTE à anna.alaszewski[at]unwomen.org.

(Merci à Janet Hudgins, le reporter pour cet article.)

Le Congrès de l’UICN stimule les droits des peuples autochtones

. . DEVELOPPEMENT DURABLE . .

Un article par L’Union internationale pour la conservation de la Nature

Plusieurs décisions essentielles stimulant les droits des peuples autochtones ont été adoptées par les États, gouvernements et société civile Membres de l’UICN aujourd’hui [9 septembre], au Congrès mondial de la nature de l’UICN qui se déroule actuellement à Hawai’i.

Photo: Colectivo Siestesia – UICN América del Sur

(Cliquez sur le photo pour l’élargir)

L’Assemblée des Membres de l’UICN a décidé aujourd’hui, lors d’une décision qui fera date, de créer une nouvelle catégorie de Membres pour les organisations de peuples autochtones. Cette catégorie renforcera la présence et le rôle des organisations autochtones au sein de l’UICN – une Union unique de Membres rassemblant 217 États et organismes gouvernementaux, 1066 ONG et des réseaux de plus de 16000 experts dans le monde.

« La décision d’aujourd’hui de créer un espace particulier pour les peuples autochtones au sein du processus décisionnaire de l’UICN est une grande avancée vers la réalisation de l’utilisation équitable et durable des ressources naturelles » s’est ainsi réjouie la Directrice générale de l’UICN, Inger Andersen. « Les peuples autochtones sont des gardiens essentiels de la biodiversité mondiale. En leur donnant cette occasion cruciale d’être entendus sur la scène internationale, nous avons rendu notre Union plus forte, plus inclusive et plus démocratique. »

« Il s’agit d’une décision historique, car c’est la première fois dans l’histoire de l’UICN qu’une nouvelle catégorie de Membres est créée » affirme Aroha Te Pareake Mead, Présidente de la Commission des politiques économiques, environnementales et sociales (CPEES) de l’UICN. « C’est aussi un tournant pour l’inclusion et la participation totale des peuples autochtones dans tous les aspects du travail de l’UICN. »

« C’est pour les peuples autochtones une occasion sans précédent de contribuer, avec une voix distincte, à la politique mondiale pour ce qui a trait à la conservation bio-culturelle, aux questions autochtones, au savoir traditionnel et à l’orientation future de la conservation. Je suis fière de l’UICN et de ses Membres, et de leur décision qui permettra aux peuples autochtones de parler pour eux-mêmes en tant que Membres à part entière de l’Union. »

Les Membres de l’UICN ont également appelé aujourd’hui à ce que toutes les aires protégées soient désormais considérées comme des zones d’exclusion pour les activités industrielles écologiquement néfastes et le développement des infrastructures. Les Membres de l’UICN ont insisté sur l’importance primordiale de respecter les droits des peuples autochtones et de garantir leur consentement préalable, libre et éclairé concernant les activités dans les sites et territoires naturels sacrés conservés par les peuples autochtones et les communautés locales. À ce jour, seuls les sites du Patrimoine mondial sont reconnus comme des zones interdites.

(Voir suite sur colonne de droite. . . )

(Cliquez ici pour une version anglaise de cet article ou ici pour une version espagnole)

Indigenous peoples, Are they the true guardians of nature?

(. . . suite)

Le besoin de prendre en compte les droits des peuples autochtones a également été souligné dans la décision d’accroître la couverture des aires marines protégées afin d’avoir une conservation efficace des océans.

Demain, les Membres de l’UICN voteront sur une motion liée aux forêts primaires, qui souligne le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans la conservation de paysages forestiers intacts. Les écosystèmes comme les forêts primaires sont essentiels pour la protection des cultures autochtones et les moyens d’existence des communautés les plus pauvres et les plus marginalisées.

D’autres motions importantes concernant les peuples autochtones ont également été adoptées sur une vaste gamme de sujets.

L’Assemblée des Membres est l’organe de décision le plus élevé de l’UICN. Elle rassemble les Membres de l’UICN pour débattre et déterminer des politiques environnementales, approuver le Programme de l’UICN et élire le Conseil et le Président de l’UICN.

Les motions sont proposées par les Membres de l’UICN tous les quatre ans, et établissent les priorités de travail de l’UICN. Actuellement, l’UICN compte 1300 Membres, parmi lesquels les gouvernements et organisations de la société civile les plus influents, originaires de plus de 160 pays, et qui donnent aux décisions du Congrès de l’UICN un mandat puissant.

Les résolutions et les recommandations sur les questions importantes de conservation sont adoptées par ce parlement environnemental unique au monde, composé de gouvernements et d’ONG, qui oriente la politique et le programme de travail de l’UICN et influence également de nombreuses organisations dans le monde.

À propos de l’UICN

L’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, aide à trouver des solutions pratiques aux problèmes de l’environnement et du développement les plus pressants de l’heure. Le travail de l’UICN est axé sur la valorisation et la conservation de la nature, la garantie d’une gouvernance efficace et équitable de son utilisation et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour faire face aux défis mondiaux dans le domaine du climat, de l’alimentation et du développement. L’UICN soutient la recherche scientifique, gère des projets de terrain dans le monde entier et réunit les gouvernements, les ONG, l’ONU et les entreprises en vue de générer des politiques, des lois et de bonnes pratiques. L’UICN est la plus ancienne et la plus grande organisation mondiale de l’environnement. Elle compte plus de 1 300 Membres, gouvernements et ONG, et près de 15 000 experts bénévoles dans quelque 185 pays. Pour mener à bien ses activités, l’UICN dispose d’un personnel composé de plus de 1 000 employés répartis dans 45 bureaux et bénéficie du soutien de centaines de partenaires dans les secteurs public, privé et ONG, dans le monde entier. www.iucn.org.

Petition: La Paix par un Autre Chemin

TOLÉRANCE ET SOLIDARITÉ .

Un message reçu à CPNN concernant la Petition pour la Paix

Chers membres du Réseau de la Fondation Felix Houphouet-Boigny pour la Recherche de la Paix,

Nous vous faisons part de l’appel à signature de la pétition pour la création d’une structure appropriée de l’ONU chargée du dialogue interreligieux et interculturel pour la paix. Cette initiative internationale, dénommée « la paix par un autre chemin »,a été initiée le 3 juillet 2016 par le Centre Panafricain de Prospective Sociale (CPPS) dirigé par le professeur Albert Tévoedjré.

Cliquez sur le photo pour l’élargir

Pour plus d’informations sur cette pétition, nous vous prions d’aller sur le lien ci-après : http://www.petitionpourlapaix.com/index.php/la-petition

Pour signer la pétition, cliquez sur le lien suivant: http://www.petitionpourlapaix.com/#gkMainbodyTop.

* * * * * * * * * * *

Petition: La Paix par un Autre Chemin

Voici un peu plus d’une année que sur impulsion du Professeur Albert Tévoédjrè, universitaire africain, homme politique du Bénin, Président et fondateur du Centre panafricain de prospective sociale (CPPS), ancien représentant spécial du Secrétaire Général de l’ONU en Côte d’Ivoire, des personnalités de renom venant d’horizons divers : de la culture, de l’engagement social et avec des expériences professionnelles variées ont accepté de prendre en charge avec le gouvernement du Benin le soutien international à l’Initiative africaine d’éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel.

Ces personnalités, au regard de la tragique impasse des réponses militaires aux terreurs qui continuent d’endeuiller chaque jour la planète, acceptent d’offrir leur expérience, leur réputation et leur lucide générosité dans le but de faire converger intelligences et consciences pour le salut public. Elles veulent que dans chaque pays se distingue et brille un point focal fédérateur d’énergies créatrices pour faire de l’Initiative Africaine, une chaîne nouvelle de sécurité humaine au delà des opérations de défense sans lendemain de survie. D’autres figures du combat pour l’homme seront les bienvenues pour constituer le réseau audacieux et puissant des ingénieurs attendus d’un mécanisme porteur de paix plus crédible par des actions communes, conjointes, répondant aux besoins immédiats des populations.

(Voir suite sur colonne de droite. . . )

(Cliquez ici pour la version anglaise)

Islamic extremism, how should it be opposed?

Par ce mouvement, nous souhaitons associer à cette initiative des citoyens du monde animés par le même désir de « la paix par le vivre ensemble » malgré nos différences.

L’objectif visé est de collecter le plus grand nombre de signatures en Afrique et à l’échelle de la planète pour amener le secrétariat général des Nations Unies à agir en créant notamment une structure fédératrice appropriée chargée du dialogue interreligieux et interculturel pour la paix permettant de :

– créer un cadre de concertation du dialogue interreligieux et interculturel dans les pays membres

– faire la promotion de rencontres entre jeunes de divers horizons socio culturels et confessionnels pour faciliter et renforcer les mécanismes du « vivre ensemble »

– créer des points focaux à mettre en réseau au niveau de chaque pays et de donner priorité aux actions communes de développement érigées et gérées par des groupes interreligieux et interculturels

– élaborer des projets conjoints d’innovation sociale, fondés sur le dialogue interreligieux et interculturel et aboutissant dans chaque pays d’Afrique et du monde à la conquête d’un minimum social commun d’authentique développement pour tous les citoyens.

– multiplier des centres de formation et instituts universitaires consacrés au dialogue interreligieux et interculturel spécialement dédié à des actions communes de développement solidaire

– contribuer à donner corps à la proposition d’une journée internationale consacrée au dialogue interreligieux et interculturel porteur de développement.

Appel lancé à Cotonou, Bénin, le dimanche 3 juillet 2016

Le film Demain, un manifeste?

. . DEVELOPPEMENT DURABLE . .

Un article par Bruno Maresca dans le Huffington Post

Porté par un véritable sacre populaire – plus de 700 000 entrées en salle en trois mois, contre 265 000 pour Le Syndrome du Titanic de Nicolas Hulot ! – Demain, le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti au moment de la COP21, a reçu la consécration des Césars 2016 avec le trophée du meilleur documentaire.

Les clés de ce succès : une multitude d’initiatives citoyennes, qui font rêver d’un nouveau système

Ce succès tout à fait inédit paraît s’expliquer par deux partis-pris. Le premier est de donner à voir, à travers le monde, des initiatives locales qui montrent qu’il est possible, à différents niveaux, de s’engager dans la lutte contre le changement climatique. Le second est de faire comprendre que ce sont des initiatives qui d’ores et déjà pourraient faire système (l’alimentation, l’énergie, les circuits économiques locaux, l’éducation et la démocratie directe) et, qu’à ce titre, elles ne peuvent qu’emporter l’adhésion, en montrant ce qui marche et ce qui est “en marche”. Ce discours fait mouche et révèle a minima à quel point la société française rêve de sortir de la sinistrose et de la déprime ambiantes.

Cette volonté d’exploration des initiatives qui inventent des alternatives au système productiviste et consumériste, portée par l’idée qu’il se fait bien plus de choses que ce que l’on imagine, est dans l’air du temps. Le journaliste Eric Dupin l’a menée en France entre 2012 et 2014 et en a rendu compte dans Les défricheurs : voyage dans la France qui innove vraiment (La Découverte, 2014). Ce livre explore l’hétérogénéité et la richesse des initiatives et des personnes qui “explorent, de manière pragmatique, d’autres modes de vie, comme de nouvelles manières de travailler”. Il fait ressortir que ce qui rassemble tous ceux qui s’investissent dans l’habitat partagé, l’agriculture biologique ou encore les écoles alternatives, est un grand désir de sortir, avec plus ou moins de radicalité, des modes de production et de consommation mondialisés.

Au terme de son exploration, Eric Dupin était finalement pessimiste. Il soulignait que cette diversité des initiatives ne dessine pas un mouvement cohérent, de nature à converger vers un dispositif d’action coordonné et donc un processus de changement. Ses “défricheurs”, comme ceux de Demain, ne privilégient ils pas avant tout la “culture de l’exemplarité individuelle” ? “Faire quelque chose à son niveau” parait être leur credo, qui est très éloigné de la recherche d’un changement collectif, qui supposerait d’investir les institutions, et le champ politique. Pour cette raison, les défricheurs – s’ils sont nombreux – ne se reconnaissent pas comme mouvement social.

Demain quant à lui, veut convaincre que l’on peut changer le monde par l’exemple en essaimant les petites et grandes expériences. Mais échappe t-il au pessimisme pour autant : n’est il pas lui aussi traversé par le doute de pouvoir l’emporter sur les forces destructrices et réactionnaires du système économique et politique mondial ? Deux séquences impressionnantes en témoignent, au début et à la fin du film : la vision d’apocalypse de la ville de Détroit, abandonnée à elle-même depuis la faillite de l’industrie automobile, et la crise financière de l’Islande, qui suscite un très étonnant moment “constituant” de la société civile, que la classe politique de ce pays a fait avorter. A l’issue du film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, comme du livre d’Eric Dupin, nous sommes bien devant cette question : penser le changement par le bas, par la multiplication des initiatives individuelles, est-ce la voie de notre avenir ? Et en fin de compte, que dit de notre époque l’engouement suscité par Demain ?

(Voir suite sur colonne de droite. . . )

(Cliquez ici pour la version anglaise de cet article)

(. . . suite)

Une charge utopique : chacun pourrait reprendre le contrôle

Pour saluer la sortie du livre, le journal Libération avait qualifié Eric Dupin de “pèlerin de l’utopie”.

De son côté, sur le site de Médiapart, Jean-Louis Legalery note qu’à l’issue de la projection du film, les spectateurs se lèvent pour ovationner Demain, et que cela lui rappelle le film Z de Costa Gavras (1969) qui avait provoqué, en son temps, de telles réactions. Ces films qui faisaient se lever les spectateurs des années 70 étaient éminemment politiques : ils appelaient à la mobilisation collective pour transformer radicalement les institutions. Avec le recul, on peut dire qu’ils étaient portés par une forte charge d’utopie (utopie qui s’est brisée sur le réel, comme le montre durement la situation de la Grèce d’aujourd’hui).

On peut penser que ce qui fonctionne dans Demain, est cette charge d’utopie qui donne à chacun l’impression de pouvoir épouser un mouvement, d’entrer dans quelque chose qui est en marche. Ne pas rester chacun dans son coin à se croire vertueux, dans le registre des écogestes, mais s’engager dans quelque chose de neuf, en rupture avec le système dominant, comme les “fermes urbaines” ou les “monnaies locales”, et bien d’autres choses que montre Demain. Ces inventions, en faisant école, seront de nature à subvertir le système économique mondial.

Pourtant, le paysage qu’offre ce dernier ne parait changer pas de manière sensible. La ferme des 1000 vaches a bien vu le jour en France, comme au Danemark ou en Pologne. Et s’ils sont nombreux ceux qui font évoluer leurs pratiques (partage, recyclage, covoiturage…), il est bien difficile de démêler l’émergence d’un mode de vie nouveau de ce qui résulte avant tout de l’adaptation contrainte à la crise. Le basculement généralisé parait encore bien loin. Et dans la variété des exemples que filme Demain, l’Afrique et l’Asie apparaissent bien peu présentes.

Or le véritable enjeu de la transformation des modes de production et de consommation qui est devant nous, se situe dans ces pays : en 2030, plus de 66% de la classe moyenne mondiale sera asiatique (contre 28% en 2009, selon l’OCDE). Cette classe moyenne émergente, en forte croissance numérique, est en train d’adopter tous les schémas de consommation qui ont été ceux des classes moyennes occidentales : alimentation industrielle, voiture individuelle, expansion des espaces périurbains pour l’accès à la maison individuelle, tourisme de masse … Et dans un grand mouvement de balancier, les classes moyennes occidentales, devenues inquiètes du déclassement sous l’effet de la montée du chômage et des inégalités, adhèrent de plus en plus au “small is beautiful” de l’agriculture de proximité, des entreprises solidaires, des circulations douces, des énergies renouvelables, etc.

Vers une nouvelle conscience de classe, propre aux classes moyennes occidentales?

Ce que nous dit Demain, qui est incontestablement positif, c’est que les classes moyennes occidentales veulent se réapproprier la gestion de leur vie quotidienne, à l’échelle de leurs territoires de vie, à travers des initiatives collectives où règnent la bonne volonté et la bienveillance. Elles sont engagées dans un mouvement de prise de conscience d’elles-mêmes, de leurs intérêts, de leur besoin de vivre et de consommer autrement.

Or cette “conscience de soi” est précisément ce que les classes moyennes avaient perdu au tournant des années 80. Quand les luttes sociales se sont diluées, l’accès au bien être et à la consommation de masse se sont conjugués pour réduire la classe moyenne à l’état de simple rouage, indispensable au fonctionnement de l’économie mondialisée.

Alors rêvons, comme beaucoup de spectateurs, que Demain soit l’hirondelle qui annonce une nouvelle phase de l’histoire des classes moyennes. Vu le vent d’optimisme collectif que lève ce film, il est permis de faire ce rêve.

Classement mondial de la liberté de la presse 2016 : la paranoïa des dirigeants contre les journalistes

LIBRE CIRCULATION DE L’INFORMATION

Un article de Reporters sans frontières

Reporters sans frontières (RSF) dévoile l’édition 2016 du Classement mondial de la liberté de la presse. L’évolution générale témoigne d’un climat de peur généralisée et de tensions qui s’ajoute à une emprise des Etats et des intérêts privés de plus en plus grande sur les rédactions.

Cliquez sur l’image pour l’élargir

Ce palmarès – qui fait référence dans l’ensemble du monde – révèle les positions relatives de 180 pays au regard de la latitude d’action de leurs journalistes. Au vu des indices régionaux, il apparaît que l’Europe (19,8 points d’indice) demeure la zone où les médias sont les plus libres, suivie (de loin) par l’Afrique (36,9), qui, fait inédit, passe devant les Amériques (37,1), l’Amérique latine étant plombée par les violences accrues contre les journalistes. Suivent l’Asie (43,8) et l’Europe de l’Est et Asie Centrale (48,4). L’Afrique du Nord/Moyen Orient (50,8) reste la région du monde où les journalistes sont les plus soumis à des contraintes de toutes sortes. A noter que plus l’indice monte, pire est la situation.

Trois pays d’Europe du nord occupent le haut du Classement des pays, la Finlande (1ère, comme depuis 2010), les Pays-Bas (2ème, +2), la Norvège (3ème, – 1). Au chapitre des évolutions notables, l’amélioration de la situation en Tunisie (96ème, + 30), grâce à une baisse des agressions et des procédures, et en Ukraine (107, + 22), due à une accalmie du conflit et à des réformes encourageantes.

(Voir suite sur colonne de droite. . . )

(Cliquez ici pour la version anglaise de cet article ou ici pour la version espagnole.)

Free flow of information, How is it important for a culture of peace?

(. . . suite)

En sens inverse, on observe la dégringolade de la Pologne (47ème, – 29), sous l’effet de la remise au pas des médias lancée par le parti ultra conservateur. Beaucoup plus bas, le Tadjikistan, qui subit la dérive autoritaire du régime, dévisse (150ème, – 34). Même dégradation spectaculaire du Sultanat de Brunei (155ème, -34), imputable à l’instauration progressive de la charia et de l’épée de Damoclès d’éventuelles accusations pour blasphème. Enfin, le Burundi s’enfonce (156ème, -11), car ce pays a été le théâtre de violences envers les journalistes après la candidature contestée puis la réélection du président Pierre Nkurunziza. Au bas du Classement, un trio infernal, le Turkménistan (178ème), la Corée du Nord (179ème), l’Erythrée (180ème).

“Il est malheureusement notable que de très nombreux dirigeants dans le monde développent une forme de paranoïa contre l’exercice légitime du journalisme,” déclare Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. “Le climat général de peur entraîne une haine croissante du débat et du pluralisme, un verrouillage des médias par des gouvernements en pleine dérive autoritaire et liberticide, l’emprise grandissante d’intérêts particuliers sur l’information dans le secteur privé. Il est essentiel de défendre le journalisme digne de ce nom face au renforcement de la propagande et de l’information sous la dictée ou sponsorisée par l’intérêt. La garantie du droit des citoyens à une information indépendante et fiable est une solution pour résoudre les problèmes locaux et globaux de l’humanité.”

Publié chaque année depuis 2002 à l’initiative de RSF, le Classement mondial de la liberté de la presse est un outil de plaidoyer essentiel fondé sur le principe de l’émulation entre Etats. Sa notoriété lui confère une influence croissante auprès des médias, des autorités publiques nationales et des organisations internationales.

Le Classement repose sur une mesure de la situation de la liberté de la presse, fondée sur une appréciation du pluralisme, de l’indépendance des médias, de la qualité du cadre légal et de la sécurité des journalistes dans 180 pays. Il est établi grâce à un questionnaire proposé en vingt langues à des experts du monde entier. A cette analyse qualitative s’ajoute un relevé quantitatif des violences commises contre les journalistes sur la période prise en compte.

Le Classement n’est pas un indicateur de la qualité de la production journalistique ni un palmarès des politiques publiques, même si les gouvernements ont une responsabilité importante.