DESARMAMENT & SECURITE .

Une déclaration par la Comité International ce la Croix-Rouge

Première Conférence des États parties au Traité sur le commerce des armes, Cancun, Mexique, 24-27 août 2015. Allocution vidéo prononcée par Peter Maurer, président du CICR, lors de la Conférence:

ICRC Video

Je suis honoré de prendre aujourd’hui la parole devant vous en ce moment historique, à l’occasion de la première Conférence des États parties au Traité sur le commerce des armes, un traité dont il y a tout lieu d’espérer qu’il réduira les terribles souffrances humaines causées par la disponibilité généralisée et insuffisamment réglementée des armes classiques.

Le Traité sur le commerce des armes établit une norme mondiale pour des transferts d’armes responsables. En obligeant les États parties à prendre en compte le respect du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme dans leurs décisions sur les transferts d’armes et à adopter des mesures visant à empêcher le détournement de ces armes, le Traité contribuera à ce que les armes ne se retrouvent pas dans les mains de ceux dont on peut attendre qu’ils les utilisent pour commettre des crimes de guerre, des violations graves des droits de l’homme et d’autres crimes graves.

En adoptant le Traité sur le commerce des armes, les États ont reconnu qu’il n’est plus guère possible de considérer les armes et les munitions comme une catégorie de marchandises comme les autres. Ils ont reconnu que les transferts d’armes exigent une prudence toute particulière en raison des dommages dévastateurs et irréparables que les armes provoquent lorsqu’elles tombent entre de mauvaises mains. Et ils ont explicitement reconnu que la coopération, la transparence et l’échange d’informations sous-tendent un commerce responsable des armes, et sont essentiels à l’instauration de la confiance entre les États et donc à l’efficacité du Traité.

La réalisation du Traité, dont le but est d’accroître la responsabilité et la transparence dans le commerce international des armes classiques, dépendra non seulement de la mise en œuvre des exigences du Traité par les États parties, mais aussi de l’ouverture et de la transparence des forums mis en place pour l’examen de sa mise en œuvre et de son fonctionnement, en particulier de la Conférence des États parties.

(Voir suite sur colonne de droite. . . )

(Cliquez ici pour la version anglaise de cet article ou ici pour la version espagnole.)

Do you think handguns should be banned?, Why or why not?

(. . . suite)

Un niveau élevé de transparence, notamment dans les rapports initiaux et annuels requis au titre du Traité, et dans l’examen du fonctionnement du Traité par la Conférence des États parties, facilitera la coopération et instaurera la confiance nécessaire au succès du traité. Le CICR demande instamment aux États parties de garder cette idée à l’esprit lorsqu’ils prendront des décisions cette semaine, notamment concernant le règlement intérieur et le mécanisme d’établissement des rapports.

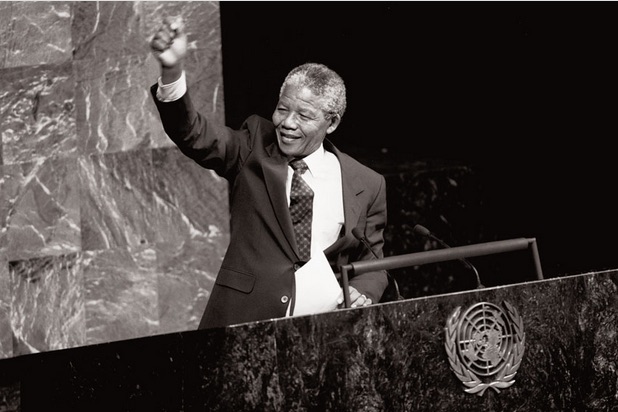

L’importance du Traité, et l’étape décisive que constitue cette première Conférence des États parties, ne sauraient être surestimées. Si nous sommes parvenus aujourd’hui à ce stade, c’est grâce à tous ceux qui ont œuvré sans relâche durant ces quinze dernières années pour que le Traité devienne réalité. Parmi eux, les États qui ont fait avancer le processus jusqu’au stade de l’adoption du Traité, l’Organisation des Nations Unies et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui tous ont attiré l’attention sur le coût humain élevé des transferts d’armes insuffisamment contrôlés ; et, bien sûr, les organisations non gouvernementales qui furent les premières à réclamer un traité sur le commerce des armes il y a une quinzaine d’années. À cet égard, il faut reconnaître le rôle capital joué par la coalition des ONG « Control Arms » dans la réalisation du Traité, ainsi que l’expertise et l’assistance inestimables qu’elle apporte aujourd’hui aux efforts d’universalisation et de mise en œuvre.

Il convient de soutenir les efforts concertés accomplis par les États, les organisations internationales, les ONG et le CICR, qui, nous l’espérons, seront renforcés durant la phase de mise en œuvre du Traité, dont cette première Conférence des États parties est le point de départ. Notre travail ne fait que commencer. Nous devons à la fois nous efforcer de parvenir à l’adhésion la plus large possible du Traité, notamment par les États impliqués dans le commerce des armes, mais nous devons aussi impérativement veiller à ce que les obligations fondamentales du Traité soient fidèlement mises en œuvre, notamment par la mise en place de régimes de contrôle rigoureux au niveau national.

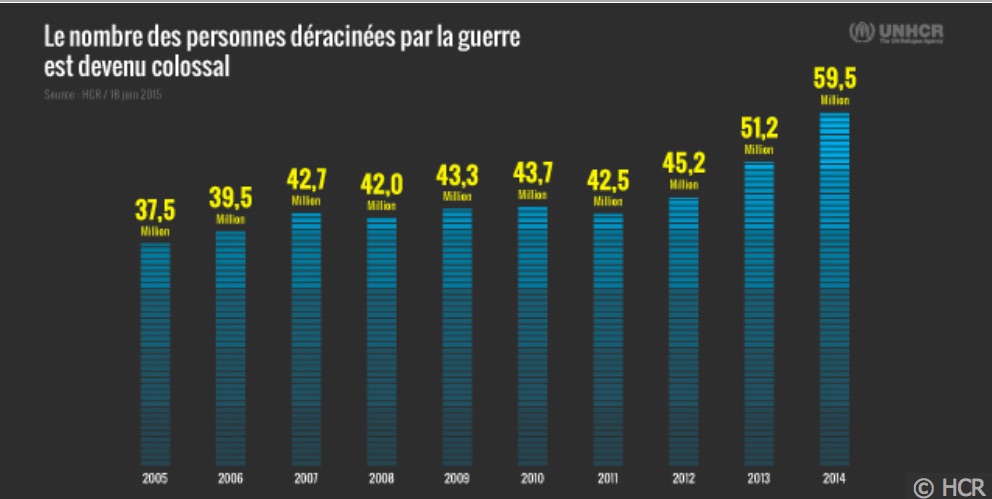

Sur ce point, je suis inquiet par l’écart qui existe entre le devoir d’assurer le respect du droit international humanitaire lors des transferts d’armes, et les pratiques effectives de transferts de trop nombreux États. Le CICR est directement confronté à cet écart dans nombre de pays où nous voyons les conséquences terribles de la disponibilité généralisée et l’utilisation abusive des armes, qui facilitent les violations du droit international humanitaire, entravent l’assistance médicale et humanitaire vitales, provoquent des déplacements et prolongent les conflits armés. Comme les armes continuent d’affluer, par le biais de transferts ouverts ou clandestins, ou par détournements, vers des conflits armés d’une très grande violence, tels que ceux que nous observons aujourd’hui dans certaines parties du Moyen-Orient et d’Afrique, il est urgent de combler l’écart entre le droit et la pratique.

C’est en voyant comment le Traité sur le commerce des armes comblera cet écart et changera la vie des populations dans les années à venir que l’on pourra véritablement mesurer son succès. Si les États adhérent au Traité, mais continuent de transférer des armes aux belligérants en commettant des crimes de guerre ou des violations graves des droits de l’homme, cela compromettra gravement l’objectif humanitaire du Traité sur le commerce des armes et sa crédibilité.